【40代教員の退職カウントダウン92:退職まで残り3年4ヶ月】

1. はじめに

「教員=定額働かせ放題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。SNSでも度々話題になるこのフレーズの背景には、給特法という法律が関係しています。

私も、この制度がなぜこれほどまでに批判されるのか、初めは理解していませんでした。働く中で、制度の背景と現場の実態を知り、「時代が変わったのに制度がそのまま残っている」ことが根本的な問題だと感じるようになりました。

この記事では、給特法の成立の経緯、制度の目的、そして「超勤四項目」と呼ばれる仕組みを踏まえながら、さらに最近成立した改正による処遇改善の動きも含めて、現場目線で整理してみたいと思います。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

2. 給特法とは? ― 「残業代の代わりに4%」という制度

給特法は1971年に制定されました。

当時は教員の長時間勤務を是正し、教育活動に専念できる環境を整える目的でした。当時、教員は授業だけではなく教材研究や生徒対応、保護者対応など時間外の業務が多く、「時間で測れない専門職」とされ、この制度が設計されました。

そのため、残業代を個別に支払うのではなく、一律で給料月額の4%を「教職調整額」として支給する形となりました。

当時は「授業準備・子ども対応など、時間で測れない仕事が多い」という教職の特殊性を踏まえた制度設計だったと言えます。

3. 「超勤四項目」とは? ― 校長が命じられる残業は4種類だけ

給特法第3条第2項に基づき、校長が教員に対して命じて残業(超過勤務)できるのは次の4項目のみです。いわゆる 「超勤四項目」 と呼ばれています。

- 校外実習・修学旅行など、児童生徒の実習に関する業務

- 職員会議など、教育運営に関する会議への出席

- 非常災害時など、緊急の対応業務

- 生徒指導・教育上緊急の対応が必要な場合(問題行動・事故等)

この4つ以外の残業は、原則「命じてはいけない」と定められています。

しかし現実には、成績処理・通知表作成・授業準備・保護者対応・行事準備などが、この4項目には該当せずとも多く行われています。つまり、「命じられていないが、やらざるを得ない勤務」が構造的に存在しているのです。

4. なぜ「定額働かせ放題」と言われるようになったのか

給特法では残業代を支給せず、教職調整額を4%と定めています。一方、現場では勤務時間の上限がなく、業務量だけが増え続けています。

- 放課後の保護者対応や書類作成

- 会議の夜間開催や土日の部活動指導

- ICT導入による準備増加

これらは四項目には該当しない場合も多く、「授業+教材研究+書類+保護者対応=終わらない仕事」という構図が現場には根強くあります。

結果として、時間に対する対価が支払われず、制度として「時間外を制限しない」ことに“合法的枠”があるため、批判の根源となっています。

5. 本来の意義 ― 教員の専門性を守る制度だった

給特法の本来の理念は、「教員を時間給の労働者にせず、教育の専門性を守る」ことにありました。

- 教員が児童生徒の指導・学びに集中できる環境づくり

- 一律の時間外手当ではなく、成果・専門性による評価を目指す

- 校長による命令を限定し、無制限の残業を防ぐ構造

しかし、時代が変化した中で、制度の目的と現場の実態に大きなズレが生まれ、「制度疲労」が指摘されています。

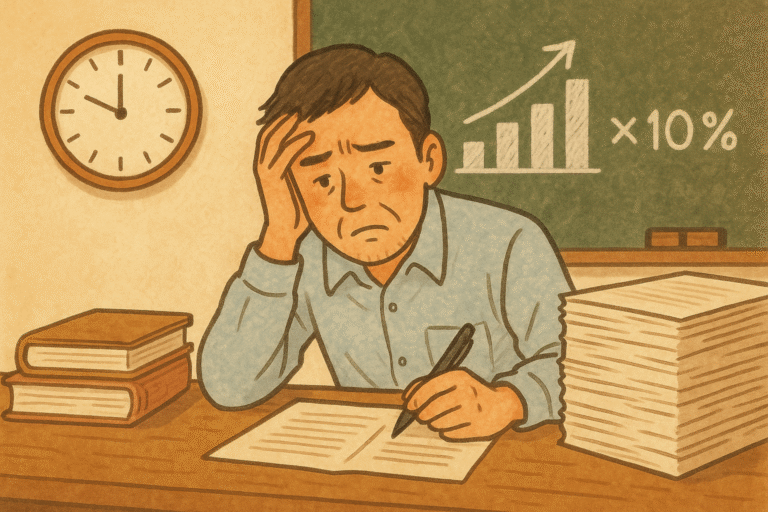

6. 新たな改正 ― 教職調整額を段階的に10%へ引き上げ

最近の動きとして、給特法改正が成立し、教職調整額(現在の4%)を2026年1月から毎年1%ずつ引き上げ、2031年1月には10%とする方針が決まりました。

この改正では次のようなスケジュールが想定されています:

- 2026年1月:5%

- 2027年1月:6%

- 2028年1月:7%

- 2029年1月:8%

- 2030年1月:9%

- 2031年1月:10%

さらに、教育委員会に対して教員の業務量管理・健康確保の計画策定を義務付けるなど、処遇改善と働き方改革が一体で進められています。 ただし、この引き上げだけでは「働き方そのもの」が変わるわけではないという指摘も強く、現場では「給料は増えても仕事量は減らないのでは?」という懸念もあります。

7. 現場で起きているリアル

文科省の調査(令和4年度)によると、公立小学校教員の平均在校時間は週56時間、中学校では週63時間に達しています。

月に換算すると、残業80時間超というケースも少なくありません。にもかかわらず、支給されるのは月給の4%相当額のみという状況です。

このような実態が、制度疲労の根源と言えます。

また、新改正では「時間外在校等時間を月平均30時間程度に削減」という目標が附則に盛り込まれていますが、どのように削減していくかという現実的なロードマップは見えてきていません。

8. 現場が今できること

制度をすぐに変えることは難しいですが、現場でできる改善はあります。

- 業務分担や校務の可視化・見直し

- 定例会議の削減・ICT化を図る

- 勤務時間の記録と共有を職員室で意識する

- 「授業以外の時間=残業」という意識を変え、組織で“働き過ぎない文化”を育てる さらに、教員自身が「働く時間を意識化する」ことが、教育現場の持続可能性を守る行動にもなります。

9. まとめ ― 制度を知り、現場から変えていく

給特法は、もともと教員を守るための制度でした。しかし、時代の変化とともに制度自体が現場にそぐわなくなり、逆に教員を苦しめる構造になっていると言えます。

「定額働かせ放題」という言葉の背景には、制度疲労 × 現場の善意 × 社会の理解不足という3つの要素が絡んでいます。

そして今回の改正による引き上げも、制度を刷新する“きっかけ”であり、ゴールではありません。

大切なのは、教員自身が仕組みを理解し、声を上げ、現場改善を進めること。

働き方改革と処遇改善を両立させてこそ、教育現場は持続可能になると思います。

合わせて読みたい:『教員のお給料シリーズ』

【教員のボーナスはいくら?都道府県・年代・役職別に徹底解説!】

【公立小中学校の非常勤講師:勤務形態・待遇の実態と現実的な選択肢としての可能性】

【第2の人生の軍資金?自己都合退職の場合、退職金はいくらもらえるの?】

コメント