【40代教員の退職カウントダウン100:退職まで残り3年4ヶ月】

はじめに

このシリーズを始めたきっかけは、ある飲み会での出来事でした。

その場で話したちょっとした教育の歴史や制度の裏話を、若手の先生が興味深そうに聞いてくれたのです。

「そんな話、明日すぐに役立つわけじゃないのに……」内心そう思いながら話していた私は、正直少し驚きました。そして、その若手が後日、職員室でこう言ってくれたのです。

「先生の話、また聞きたいです。教えてください」その一言が、このシリーズを始めるきっかけになりました。

この「教員の教養」シリーズは、そんな夜の職員室や飲み会の雑談から生まれた“知の置き土産”です。

明日すぐに役立つ知識ではないかもしれません。けれど、知っていることで授業の背景が少し深まり、世の中の見え方が変わる。そんな「教員としての余白」を育てるための読み物です。

授業の技術やICTスキルだけでなく、社会制度・教育史・思想・宗教——それらを理解してこそ、教員という職業の厚みが増します。

忙しい日々の中で、ほんの少し立ち止まり、「自分の知を整える時間」を持つ。

そのきっかけに、このシリーズがなれば幸いです。

私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に退職予定です。

詳しくはこちら → 【私が退職しようと決意した具体的経緯】

🧭Ⅰ. 教師としての「授業観」を深める

授業づくりの根幹にある思想や実践を振り返るシリーズです。

授業研究の原点を知ると、日々の教材研究にも新しい視点が生まれます。

▶️ 教員の教養シリーズ:西川純の「学び合い」とは?

「一人も見捨てない」学びの実現を目指す、上越教育大学・西川純氏の理論と実践を現場目線で解説しました。私自身、10年以上この学び合い実践を続けており、成果を実感するとともに自分自身の教材研究の時間を短縮できています。

▶️ 教員の教養シリーズ:向山洋一と教育技術の法則化運動

授業技術を共有し合う文化を生んだTOSS運動。その理念と現代教育への示唆を紹介。

💰Ⅱ. 社会の仕組みを知る

社会科教員としての知見をもとに、社会保障・お金の制度をわかりやすく整理しています。学校では教わらない“社会の実情”も、教師の教養として押さえておきたいテーマです。

▶️ 教員の教養シリーズ:年金って、結局どうなっているの?を整理してみる

「年金はもうもらえない?」という不安を解消。厚生年金の仕組み・今後の見通し・教員の備え方を解説。

▶️ 教員の教養シリーズ:教員が「定額働かせ放題」と言われるのはなぜ?特別措置法(給特法)の歴史・現場の現実・そしてこれから

「定額働かせ放題」と揶揄される給特法。本来は先生を守るための法律だった?!実際の仕組みその歴史を整理。

【教員が「定額働かせ放題」と言われるのはなぜ?特別措置法(給特法)の歴史・現場の現実・そしてこれから】

▶️ 教員の教養シリーズ:生活保護とは?制度の仕組みと現状を社会科教員がわかりやすく解説

「生活保護=怠けた人の制度」という誤解を正し、実際の仕組みや課題を整理。

【生活保護とは?制度の仕組みと現状を社会科教員がわかりやすく解説】

🏛Ⅲ. 教育政策の変遷をたどる

現代の教育制度や働き方の背景には、過去の政策転換があります。安倍政権期を中心に、制度改革の“意図と結果”をまとめました。

▶️ 安倍政権の教育改革を振り返る──理念・成果・課題を中立的に整理する

教育再生実行会議や教育基本法改正など、近年の教育改革の全体像を俯瞰。

【安倍政権の教育改革を振り返る──理念・成果・課題を中立的に整理する】

▶️ 教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説

「教育の目的」がどう変わったのか、条文と現場のリアルを比較して理解。

【教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説】

▶️ 道徳の教科化とは?──教務主任が語る背景・目的・現場の実感

なぜ「教科」になったのか?現場目線でその意図と課題を整理。

【道徳の教科化とは?──教務主任が語る背景・目的・現場の実感】

▶️ 教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?——制度が生まれた理由と、現場が感じた限界

更新制度の歴史と廃止の経緯を、制度設計者と現場双方の視点から紐解く。

【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?——制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】

🤝Ⅳ. 教員の「立ち位置」を考える

組合・免許・キャリア──教員という仕事の社会的立ち位置を知る章です。現場で働く中で見えにくい“教員の職能構造”を理解することが目的です。

▶️ 若い先生のための日教組入門 ― 歴史と現在をざっくり知ろう

「組合って何をしているの?」に答える、教育労働運動の入門記事。

【若い先生のための日教組入門 ― 歴史と現在をざっくり知ろう】

▶️ 教員の転職を考える|教員免許が有利に働く転職先とは?

教員免許の活かし方を、教育外のキャリアの視点から紹介。

【HOW TO 教員の転職 〜転職エージェントに聞いたリアル事情と成功のヒント〜】

▶️ 教員免許の種類と階層をわかりやすく【現職教務主任が解説】

普通・専修・一種・二種免許の違いと更新要件を整理。

【教員免許の種類と階層をわかりやすく【現職教務主任が解説】】

🌏Ⅴ. 教養としての視野を広げる

グローバル化や多文化共生、そしてAI時代の到来——教育現場においても、もはや「教科」や「国境」を超えた教養が求められる時代です。この章では、宗教やテクノロジーといった“人間の根本”に関わるテーマを扱います。

▶️ 教師こそ宗教リテラシーを|外国籍児童を受け入れる前に知っておきたい一神教の基礎

宗教を“教えない教育”から“理解する教育”へ。多様性時代の必修教養。

【教師こそ宗教リテラシーを|外国籍児童を受け入れる前に知っておきたい一神教の基礎】

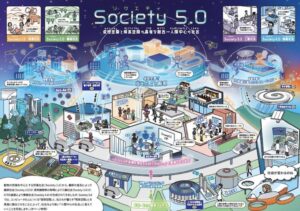

▶️ AIを授業で使ってますか?未来のドラえもんはもう教室にいる

ChatGPTなどの生成AIが教室にも広がりつつある今、「AIとどう共存し、どう学びを変えるか?」を考えるきっかけに!技術解説ではなく、教育者の視点からAIの本質と可能性を見つめます。

【AIを授業で使ってますか?未来のドラえもんはもう教室にいる】

🧩まとめ:教員の教養とは「立ち止まる時間」

このシリーズ「教員の教養」は、

“現場で働く教員が、あえて立ち止まって考えるための学び直し”をテーマにしています。

日々の授業や事務に追われる中で、私たち教員は「制度」「歴史」「社会」といった“教育を支える背景”に目を向ける時間を失いがちです。

「明日役に立つわけではないけれど、知っていると視野が広がる」

日々の忙しさのなか、ふと立ち止まって、先輩の話に耳を傾けてはいかがでしょうか。

コメント