【40代教員の退職カウントダウン39:退職まで残り3年6ヶ月】

はじめに

今年度から特別支援学級の担任を任された先生、なかなか思うように学級経営ができずに苦労していませんか?

通常学級との違いに戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

私は22年の教員人生の中で、小学1年生から中学3年生、さらに特別支援学級も担任しました。もちろんどの学年も大変でしたが、「大変だった学年ベスト3」を選べと言われれば、間違いなく特別支援学級を担任した年が入ります。

私は小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこちらの記事へ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

今回は、私が特別支援学級を初めて担当したときに大きな助けとなった本を3冊紹介します。特別支援教育に悩む先生方にとっての道しるべとなれば幸いです。

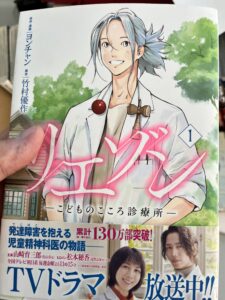

おすすめ本①:漫画『リエゾン』

発達障害を真正面から描いた医療漫画

最初に紹介するのは、ドラマ化もされた漫画『リエゾン』です。

発達障害や不登校、虐待、医療の限界といった「現実」を真正面から描きながらも、読者に希望を与えてくれる作品です。

精神科医や心理士が監修しており、リアルで丁寧な描写が魅力、実践的な知識も得られます。

子どもの特性に寄り添う姿勢が学べる

特徴的なのは、主人公と主役的立ち位置の精神科医が発達障害を抱えた大人で、「当事者視点」のリアルを体感できるところです。二人とも自分のもつ障害をネガティブに捉えず、特性として付き合っています。

漫画の中で一貫して描かれるのは「できないことを責めるのではなく、どうすればできるかを一緒に考える」姿勢です。

例えば、

- 板書が苦手な子にはプリントを配布

- 忘れ物が多い子にはチェックリストを導入

といった具体的な工夫が紹介され、実際の学級経営にすぐに活かせるヒントにもなります。

保護者の発達障害を正面から取り扱った回は、子育てに苦しむ母親に寄り添い、できないことよりもできること=子どもを愛してあげることに結びつけた回で、子育てのヒントにもなりました

発達障害だけでなく、ネグレクトや虐待にも焦点を当てており、担任として子どもや保護者への接し方を深く考えさせられました。

ドラマは見ていませんが、いつか機会があれば見てみたいです。

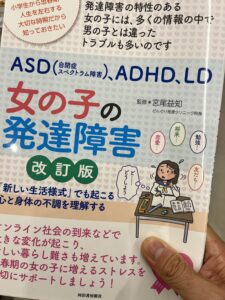

おすすめ本②:『女の子の発達障害 改訂版』

ありそうでなかった、性差に注目した解説

この本は、発達障害を持つ「女の子」に焦点を当てた数少ない実用書です。発達障害の本は数多くありますが、多くは「男の子」を中心に語られることが多いです。なぜなら、小学校や中学校では男の子の方が特徴が現れやすいから。

女の子特有の困難や支援のポイントは見落とされがちで、大人の発達障害で苦しむのは、学生の時期に見落とされた子なのかもしれません。この本はそのギャップを埋める内容となっています。

ちゃんと気づいてあげれば、支援が届く

「わがままに見える行動」も、実は本人が一番困っていることがあります。女の子の発達障害に関する理解を深めるための「入り口」として最適な一冊。男の子とは異なる特徴や支援の観点に気づくことで、よりきめ細やかなサポートが可能になるでしょう。

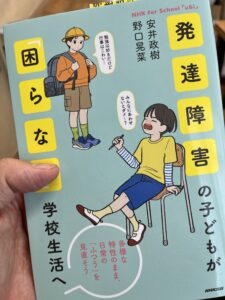

おすすめ本③:『発達障害の子どもが困らない学校生活へ』

教師や保護者の「困り感」から学ぶ構成

この本はマンガパートと解説パートに分かれています。特徴的なのは、マンガパートで子どもではなく教師や保護者といった「大人の困り感」からスタートしている点です。

クラスにいる発達障害の児童の指導に空回りしてしまう若い先生、担任に「家でしっかり見てください!」と言われてどうしていいかわからないシングルマザー、自分の息子の発達障害に悩む小学校教員、、、

私が一番心に残ったのは、発達障害を持つ子の担任が大ベテランで「心配いりません、全て私に任せてください」と言い切る場面です。保護者が逆に不安を覚える描写が印象的でした。

ベテランだからこそ、古い価値観で子どもを型にはめてしまう危うさに気づかされ、自分もそうなっていないかと強く考えさせられました。

解説パートでは、私たちが無意識に持っている「当たり前」や「ふつう」を改めて問い直してくれます。

- 45ふんかん、席に座っていないとダメ?

- 教科書とノートで学ぶのがふつう?

- 休み時間、一人で過ごすのは寂しいこと?

子どもも大人も「当たり前」や「ふつう」に囚われているから、お互いに困っている。大切なことを気づかせてくれる一冊でした。

読んでみて感じたこと

3冊とも、特別支援教育を理解するうえで非常に学びの多い良書です。

ただ、読むと心が痛む場面や文脈も少なくありません。

「自分の学級経営は子どもを苦しめていなかったか?」「つらい子に寄り添えていただろうか?」と、過去の子どもたちの顔が浮かんでは消えました。

特別支援学級を担任するのは本当に大変です。ですが、その経験を通じて得られる学びは、今までの学級経営とはまったく違う深さがあります。私が実感しているように、今の苦労は必ず教師としての力をレベルアップさせてくれるはずです。

まとめ

- 特別支援教育は「子どもの特性を理解し、環境を整える」ことが重要

- 漫画から専門書まで、現場に直結する学びが得られる

- 苦労は必ず教師としての成長につながる

👉 これらの本が、あなたの学級経営の助けになれば幸いです。

コメント