【40代教員の退職カウントダウン82:退職まで残り3年5ヶ月】

1. はじめに ― 「言われた通りに書いているだけ」

「この紙、早めに出しておいてくださいね」

そんな声に言われるがまま、書類を出すだけ――。

多くの教員が、年末調整を“毎年のルーティン”としてこなしているのではないでしょうか。

でも、その書類が何のためにあるのかをきちんと理解している先生は意外と少ないものです。

この記事では、現役教員の立場から年末調整の意義をやさしく整理し、「なぜこれをするのか」「確定申告と何が違うのか」そして「事務職員さんの仕事のありがたみ」まで、まとめて紹介します。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

2. そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1年間で払いすぎたり、足りなかったりする所得税を“ちょうどに調整する”仕組みです。

教員を含め、給与をもらう人は毎月「所得税の仮の金額」が天引きされています。

でも、生命保険料や扶養家族などによって実際に払うべき税金は人それぞれ違います。

その差を年の終わりに精算する――それが「年末調整」です。

つまり、「多く払いすぎた分は戻してもらい、少なければ追加で払う」という、税金の最終調整なのです。年末調整でお金が戻ってくると嬉しいと思う人もいるかもしれませんが、ただ払い過ぎた税金が戻ってきているだけなのです。

3. 確定申告との違い

確定申告は「自分で税金を計算して申告する」制度。

一方、年末調整は勤務先(=自治体)が確定申告を代わりにやってくれる制度と言えます。

教員は公務員なので、自分で確定申告をする必要がないケースがほとんどです。

つまり、事務職員さんが代わりに税金の計算をしてくれているということ。

この仕組みのおかげで、私たちは「確定申告」という大変な作業をしなくて済んでいるのです。

確定申告について詳しく知りたいという方はこちらの記事で解説しています↓

【教員のための確定申告入門|年末調整との違い・副収入・ふるさと納税まで解説】

ちなみに副業や部活動指導員で稼いでいたり、仮想通貨で利益がでたり、ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していなかったりという人は確定申告が必要です。

事務職員さんにその旨を伝え、確定申告を行いましょう。

ちなみにふるさと納税は、やらない理由がないお得な制度です。これを機に学んでみませんか?↓

【やらない理由が見つからない!教員こそふるさと納税を活用しよう】

4. なぜ“税金が戻ってくる”のか

年末調整でお金が戻る理由は、「仮に多めに引かれていた所得税を正しい金額に戻す」ためです。

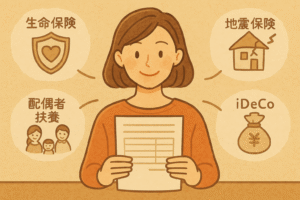

主に次のような控除(税金を減らす仕組み)によって還付が生まれます。

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 配偶者・扶養控除

- iDeCo(個人型確定拠出年金)などの小規模企業共済控除

「控除=自分や家族を守るための費用」は税金を少し軽くしてくれる。

この制度を知ることが、自分の暮らしを守る知識の第一歩です。

ちなみにiDeCoは老後の資金を貯め、資産形成をしながら年末調整で節税できる素晴らしい制度で、私も満額フル活用しています。iDeCoについてはこちらの記事からどうぞ↓

【教員の老後資金対策にiDeCoは向いている?メリットとデメリットを徹底解説】

【教員の老後資金対策にiDeCoは向いている?講師・正規教員・年代別に徹底検証】

5. 教員が“無関心”になりがちな理由

教員は大学卒業後すぐに採用される人が多く、確定申告を経験することが少ないため、税に対して実感を持ちにくい職業です。

- 事務職員さんが全部やってくれる

- 「出しておいてください」と言われるだけで完結する

- 税金の仕組みを学ぶ機会がない

そのため、「自分の給与や税金はどう決まっているのか?」という意識が薄れやすいのです。

しかし、税金は給与にも家計にも直結する重要なテーマ。

理解することは“賢く働く力”につながります。

税金について学ぶにはこちらの記事をどうぞ↓

【結局いくら払ってるの?40代教員が実例で解説する自分の支払った税金と社会保険料の総額】

【退職金にかかる税金を計算してみよう【教員向け完全ガイド】】

6. 事務職員さんのありがたみ

実は、年末調整の裏側では、学校の事務職員さんが膨大な作業を行っています。

- 先生方全員分の書類チェック

- 控除証明書の確認

- 税額計算・差額調整・自治体への報告

100人近い教職員がいる大規模校では、まさに年末の“税務処理祭り”です。

私たちが「出しただけ」で済んでいるのは、事務さんの見えない努力のおかげ。

年末調整の提出時期は、「いつもありがとうございます」の一言を添える絶好のタイミングです。

ちなみに事務職員さんは退職時にも強力な味方になってくれます。詳しくはこちらの記事↓

【教員退職ロードマップ:妻と友人の実体験から学ぶ退職の切り出し方】

7. 年末調整を“自分ごと”にするために

年末調整は、単なる事務手続きではなく、自分の税金と向き合うきっかけです。

- 控除欄を見ながら、「どんな制度があるのか」を知る

- 保険料・iDeCoなどの控除を活用してみる

- 家計管理や資産形成の入口として考える

この理解が進むと、将来のライフプラン(住宅・教育費・投資)にも生きてきます。

8. おわりに ― “税を知る”ことは“暮らしを守る”こと

年末調整は、決して「めんどうな書類作業」ではありません。

それは、自分の働きとお金の流れを見直す、年に一度のメンテナンスです。

「自分の税金を理解する教員」であることが、資産形成の第一歩となり、豊かな人生を切り開くきっかけとなるのではないでしょうか。

教員の資産形成についてはこちらの記事を参考にしてください↓

【現役教員の金融資産公開シリーズ② 2025年10月時点】

コメント