【40代小学校教員の退職カウントダウン23:退職まで残り3年7ヶ月】

はじめに

「また今年も担任の欠員が出たらしい」

「うちの学校も校長が補欠授業に入ってるよ」

職員室でこんな会話を耳にしたこと、ありませんか?

教員不足はニュースでも取り上げられていますが、現場にいる私たちにとっては「よその学校の話」ではなく、日常のリアルな課題になっています。

私は40代の小学校教員・教務主任(担任兼務)です。

3年半後の2028年3月に正規教員を退職することを決めています。

【私が退職しようと決意した具体的経緯】

本来担任を兼務することない教務主任である私が2年生の担任を持っているのもこの教員不足のせいでしょう。そう言った意味でまさにリアルな問題です!

「なぜ教務主任をしながら担任を?教員不足の現場から見えた実態」

でも一方で、ふとこんな疑問も浮かびます。

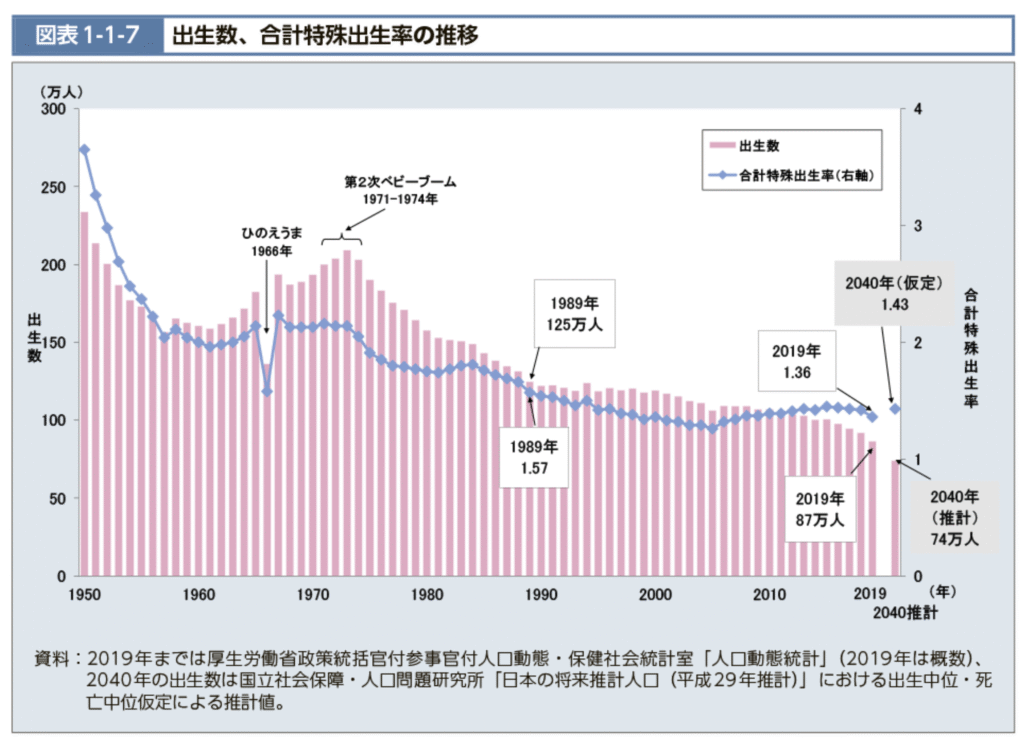

👉「子どもの数って減ってるんじゃなかった?」

👉「少子化が進めば自然に解決するんじゃない?」

出典:厚生労働省「統計情報白書」より引用

実際少子化が進めば教員不足は解消するのでしょうか?

今日は自分なりに調べたことをまとめてみました。

今の現状、なぜ先生が足りないのか?

数年前、私の勤める中学校でも特別支援学級が増設されたとき、担任の先生を確保できずに大慌てしたことがありました。結局、ギリギリのところで国語の非常勤講師の先生が引き受けてくれて一安心、、、

今年は3月の春休み中に決まっていた講師の先生が突然のやりません宣言!春休みに担任人事を一からやり直し、教務主任の私が2年生単学級の担任に収まりました。

全国的な教員不足の理由は大きく3つです。

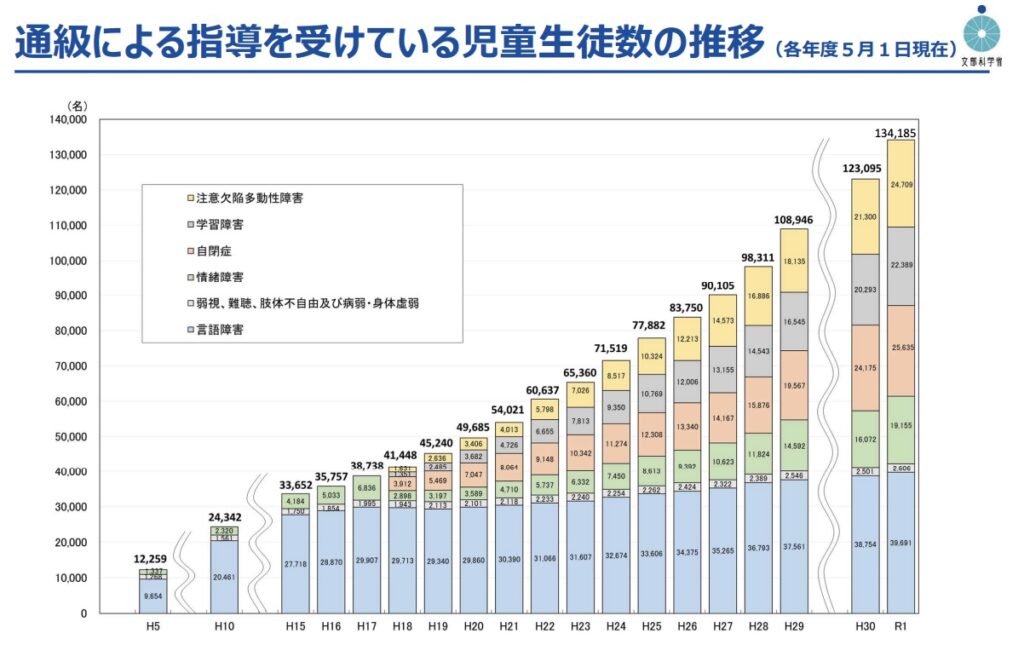

① 特別支援のニーズ増

支援学級が年々増え、その分先生が必要になる。

「特別支援学級ってどんなところ?担任を経験した私がしんどさを解説」

「特別支援教育を理解したい!特別支援学級の担任におすすめの本3選」

「特別支援学級に入ると進路は閉ざされる? 〜ASDと知的障がいの進路のリアル〜」

② 少人数学級(35人学級)の実現

学級数が増えれば担任も増える。

③ 退職者増と志望者減

ベテランの退職ラッシュと、若者の教員志望離れ。

特に①の特別支援のニーズの拡大は顕著で、特別支援初心者研修はどの都道府県でも手一杯です。

出典:文部科学省「特別支援学級の現状」より引用

つまり「子どもは減ってるけど、先生の需要はむしろ増えている。なのに先生は減っている」というのが現状なんです。

少子化で自然に解消する?

研究者のシミュレーションによると、児童数は…

- 2023年度:約593万人

- 2033年度:約449万人

10年で約150万人減る見込み。

それに伴い今のままの教員定数なら教員の必要数は7万人ほど減る予測が出ています。

なので、2030年代前半には不足が一旦落ち着く可能性がある と考えられています。

「なるほど、じゃあ待っていれば自然に解消するのか」と思いたいところですが…

自然解消だけではダメな理由

先日の職員室でも、若手の先生が「仕事が多すぎて毎日が回らない」とぼやいていました。

私の勤める小学校はいわゆる小規模校、担任の先生は私を入れても8人です。

子どもが減っても先生の数も減れば、見かけ上は不足がなくなっても、現場が楽になるわけではありません。

どの先生も多くの分掌を抱えながら授業準備と生徒指導に当たっています

- 支援の必要な子どもへの対応は確実に増えている

- 学校行事や事務作業は思ったより減っていない

- 志望者が少ないままでは質の確保も心配

つまり、ただ数が合うだけでは「働きやすい現場」にはならないのです。

【教師の仕事が「しんどい」と感じるのはなぜ?【妻の声と私の体験から考える】

【教員が倒れる理由は“忙しさ”ではない。― メンタルをすり減らす本当の原因】

【教員の「休日がつらい」現象を考える ― なぜ休んでも疲れが取れないのか】

この現状がなく、もう少し働きやすい職種だったら、私も早期退職が頭を掠めることはなかったかもしれません。

じゃあどうする?

自然に任せるのではなく、次のような取り組みが大事ではないでしょうか。

- 働き方改革:授業以外の業務を減らし、先生が授業に集中できるように。

- 待遇改善:教職を「なりたい仕事」に戻す。

- 多様な人材活用:専門スタッフ、専従職員を学校に入れて分担。

でもこれって、私がオリジナルで考えたことではなく、ずっと昔から言われてきたことじゃないですか?

なぜ文部科学省や国は動かないのでしょうか?

私自身、あと3年半で正規教員を退職する予定ですが、残りの期間も「どうすれば現場が持続可能になるか」を考え、職場内では動き続けたいと思います。

が、根本の問題が解決されなければ教育の未来は暗いことでしょう、、、

まとめ

- 教員不足は全国的な課題。

- 少子化で 2030年代前半には一旦緩和する可能性 がある。

- でも自然解消だけでは根本的な解決にならない。

- 教員の働き方や待遇を改善しなければ、魅力ある仕事として続かない。

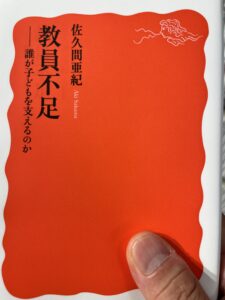

今回の記事を書くに当たって参考になり、教員不足を憂う先生に是非読んでほしい本を紹介します。岩波新書の佐久間亜紀さん著『教員不足』です。

私は現職の教員として日々多忙を実感していますが、この本を読んで「忙しいのは自分の知ってい学校だけではなく、全国的な構造問題だ」と腑に落ちました。

教員不足の原因は単純ではなく、待遇や働き方改革、制度設計の見直しといった複数の課題が絡み合っています。本書はその全体像を理解するのに最適です。

「教員不足」というキーワードは、これからますます教育関係者だけでなく社会全体が向き合うべきテーマになるでしょう。

コメント