【40代教員の退職カウントダウン101:退職までのこり3年4ヶ月】

はじめに

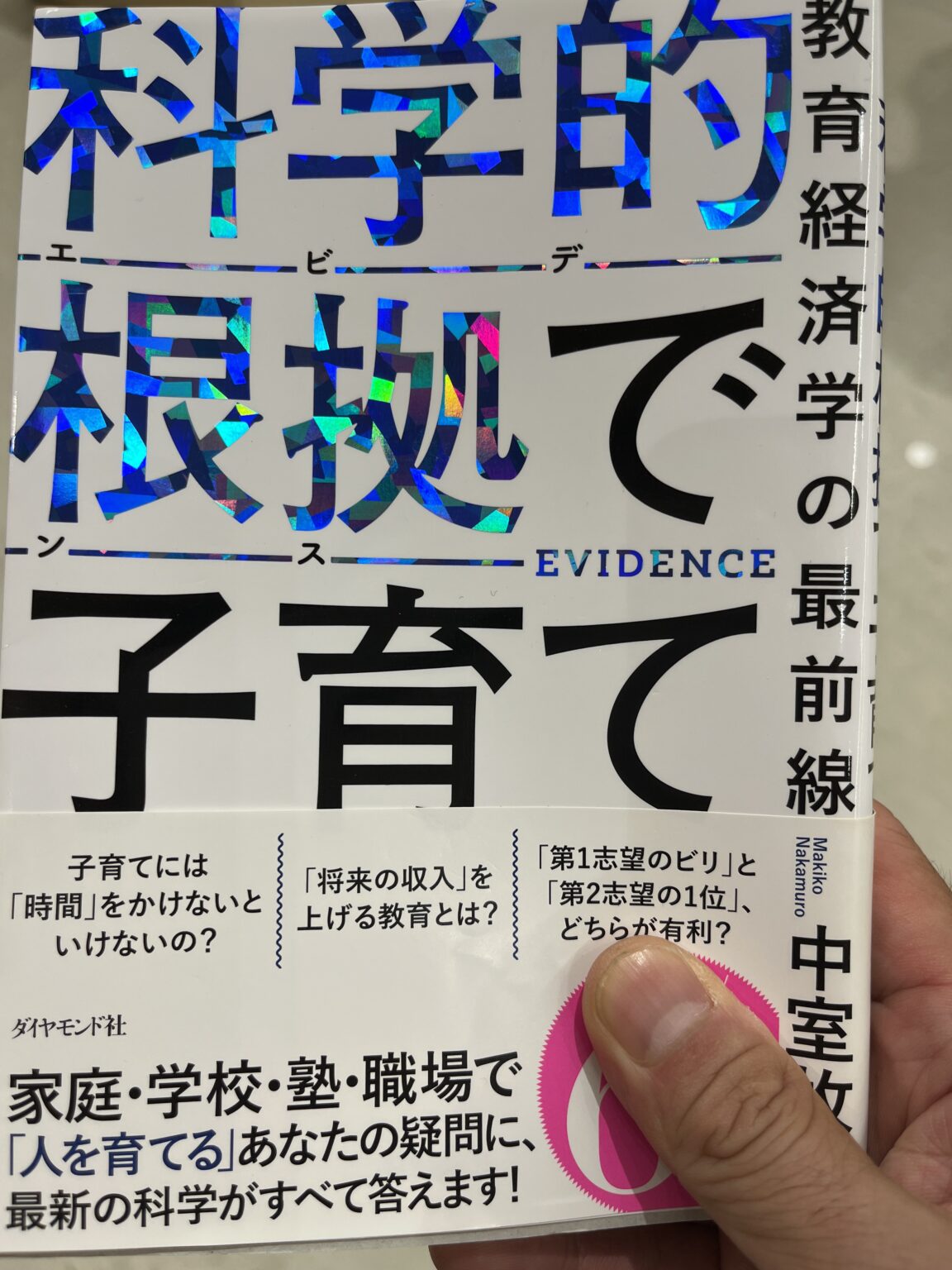

「第1志望校の最下位」と「第2志望校の1位」──どちらが人生に有利なのか。

そんなテーマを、データと科学で解き明かす本があります。

それが、今回紹介する『エビデンスで子育て』(講談社現代新書)です。

高校受験や中学受験の進路指導で、「この進路が本当にこの子のためになるのだろうか?」と悩んだことはありませんか?

少し背伸びをして偏差値の高い第一志望を狙うべきか、自分に合った第2志望を選ぶべきか。

その判断には、実は科学的根拠(エビデンス)が存在します。

私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に正規教員を退職予定です。

読書好き教員としておすすめ書籍も紹介しています→ 【読書大好き教員が紹介!先生方にぜひ読んでほしい本シリーズ】

今回は、最近読んで心から「これは先生方にこそ読んでほしい」と思った一冊をご紹介します。

教員が「ハッ」とする注目の章立て

『エビデンスで子育て』は、“子育て本”という枠を超えて、教育現場の私たちにとっても非常に示唆に富む内容です。

教師として特に注目したい章を、現役教員目線で抜粋して紹介します。

📘 第5章:勉強できない子をできる子に変えられるのか?

「宿題を増やせば成績は上がるのか」「褒め方にコツはあるのか」。

学力向上に関する“思い込み”をデータで検証します。モチベーション、努力、家庭学習など、日々の指導に直結するテーマが並びます。

🎓 第6章:「第1志望の最下位」と「第2志望の1位」、どちらが有利なのか?

進路指導における永遠のテーマ。

教育経済学の研究では、「進学先のレベル」よりも「その学校での相対的な位置」が、その後のキャリアや幸福度に大きく影響するとされています。

つまり、“背伸び受験”が必ずしも成功を意味しないというエビデンスが存在します。

この章を読むと、進路面談での保護者への説明にも根拠をもって話せるようになります。

🏫 第7章:別学と共学、どちらがいいのか?

学校選びやクラス運営の参考にもなるテーマです。男女別学が学力・社会性に与える影響を、海外の研究を交えて比較。

「性差への理解」をアップデートできる章です。

🚻 第8章:男子と女子は何が違うのか?

性差に関する科学的知見を整理し、固定観念を見直します。

男子の集中力や女子の協調性といった一般論が、実際にどこまで科学的に裏づけられているのか。

性教育や学級経営に直結する視点です。

🧠 第9章:日本の教育政策は間違っているのか?

「ゆとり教育」「PISAショック」「教育格差」など、日本の教育をめぐる議論をデータで検証。

私たち現場の教員が感じてきた“体感”を、科学的に整理してくれる章です。

保護者面談や校内研修でも“武器”になる一冊

この本のすごいところは、現場の教員が「感覚的に分かっていたこと」に、データという裏づけを与えてくれる点です。

たとえば、「様々な調査によると、この働きかけのほうが効果的です。」という一言が、保護者に安心感を与え、信頼関係をぐっと深めます。

また、学級経営としても役立つ内容が多く、教育科学の導入として最適です。

💡 Amazonなどでチェックする

『エビデンスで子育て』(講談社現代新書)

👓 教員目線レビュー:読んでよかった理由

- 「こうすべき」という思い込みを、データで冷静に見直せる

- 保護者対応や進路面談の“裏づけ資料”になる

- 専門的すぎず、1章ずつ短くて読みやすい

- 教育に関心のある保護者にもおすすめできる

読んでいて、「明日の指導や面談で使えるな」と思える内容が多く、教員の“教養の引き出し”を増やしてくれる本です。

まとめ:経験と科学の両輪で「教える力」を磨く

教育現場は「経験」に重きを置く世界です。ただ、これからの時代は“エビデンスで語れる教員”が求められるような気もしています。

『エビデンスで子育て』は、その第一歩として最適な一冊です。教員の感覚に、科学のレンズを一枚加えてくれる。

そんな“読後に知的な余韻が残る本”でした。

その他も先生方におすすめの書籍を紹介しています。ぜひこちらの記事も読んでみてください

【読書大好き教員が紹介!先生方にぜひ読んでほしい本シリーズ】

コメント