【40代教員の退職カウントダウン96:退職まで残り3年4ヶ月】

はじめに

「図工の授業、どうやって教えたらいいんだろう……」

授業準備に追われる先生なら、一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

私自身もそうでした。国語や算数なら自信があっても、「絵を描かせる」となると急に不安になる。

題材は? 構図は? どこまで口を出せばいい?

そんなモヤモヤを抱えながら、子どもの作品を見守るしかない——。

そんなときに出会ったのが、「酒井式描画法」でした。

今回は、私自身の酒井式描画法の実践を交えながら、酒井式描画法の基本と、前回紹介したTOSS(教育技術法則化運動)とのつながりを整理してみます。

【授業準備がつらい先生へ——TOSSランドを使って“教材研究の悩み”を軽くしよう】

図工の授業が苦手な若手の先生にとって、きっとヒントになるはずです。

私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に退職予定です。

詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

酒井式描画法とは?——「誰でも描ける」を実現する指導法

酒井式描画法は、元小学校教員の酒井臣吾(さかい・しんご)先生が提唱した描画指導法です。

一言で言うと、「教師がシナリオ(描く手順)を提示し、全員が完成まで導かれる図工の授業」です。

感性まかせに「自由に描いてごらん」ではなく、“構図・形・色の描き方”を段階的に教えるのがポイントです。

段階的に教えるにあたって、発問や指示などを示すシナリオがあるので、図工が苦手な先生でも安心して取り組めます。

絵が得意な子も、苦手な子も、同じスタートラインに立てる。だからこそ、全員が「描けた!」という達成感を味わえるのです。

TOSSと酒井式の共通点——「再現性のある授業」を追求

前回紹介したTOSS(教育技術法則化運動)は、向山洋一氏が提唱した「良い授業の技術を全国で共有する」運動でした。酒井式描画法も、その流れをくむ実践です。

両者には共通点がいくつもあります。

| 視点 | 向山式(法則化運動) | 酒井式描画法 |

|---|---|---|

| 目的 | 良い授業を再現可能にする | 良い絵を再現可能に描かせる |

| 手立て | 教師が発問・展開をシナリオ化 | 教師が描画手順をシナリオ化 |

| 教師の役割 | 子どもを導く「技術者」 | 描画の「演出家」 |

| 結果 | 授業が安定し、誰でも成功できる | 絵が安定し、誰でも完成できる |

つまり、酒井式描画法は「図工版の法則化」と言えます。

両者の根底には「誰一人失敗させない」という思想が流れています。

私の実践:酒井式で描かせた「人物画」と「校舎の絵」

※本当なら児童が書いた絵をお見せできると良いのですが、残念ながら記録に取ってありません。ウェブ検索で「酒井式 絵」で検索すれば参考になる児童の作品がたくさん見れます。

① 人物画の授業——“運動会の自分”を描く

ある年の運動会のあと、私は「走る自分を描こう」という題材で酒井式を取り入れました。

使ったのは、酒井式の定番書『学年別描画シナリオ集』。

授業の流れはこんな感じです。

- イメージづくり:運動会の写真を見ながら「走っている姿勢」を観察。

- 構図決め:「画面いっぱいに描く」「主役は中央より少し右上」など、ルールを確認。

- 先生のデモンストレーション:チョークで黒板に走る人のポーズを描き、 「足は地面からはみ出してOK」「体はしなるように」とコツを解説。

- 子どもが下描き→色づけ:クレパスで線を描き、水彩で色を重ねる。

- 仕上げ:背景に校旗や友達の姿を足して完成。

結果は驚くほどでした。普段は筆が止まりがちな子が、

「先生の描き方マネしたら、うまく描けた!」と満面の笑み。

どの作品も構図が安定し、クラス全体が“同じテーマを共有して描いた達成感”に包まれました。

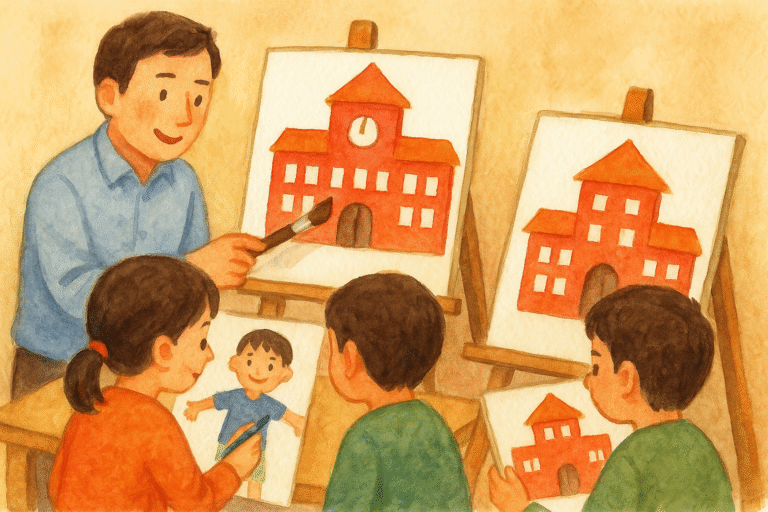

② 校舎の絵——「見たまま」ではなく「感じたまま」を描く

もう一つ印象的だった授業は、6年生の校舎を描く授業です。

これまでは「写真のように描きなさい」と言ってもうまくいきませんでした。

でも酒井式の流れに沿うと、自然と構図が整いました。

- 導入:「校舎を“上から見た感じ”で描くと奥行きが出るよ」と説明。

- 構図の確認:屋根のラインを斜めに、地面を広く取る。

- デモンストレーション:黒板に三角屋根と窓を描き、子どもたちも一緒に描く。

- 色づけ:空は大きく、水色+白のぼかし。校舎は黄土色をベースに影をつける。

完成した作品はどれも堂々として、

「自分の学校がこんなに立派に見える!」と子どもたちが誇らしげでした。

酒井式がもたらす“安心感”と“成功体験”

若手の先生ほど、「図工の授業って正解が分からない」と悩むものです。

しかし、酒井式を使うと “手順がある” という安心感があります。

- 描く順番が明確

- 指導する言葉が決まっている

- 結果がそれなりに見栄えする

だからこそ、授業の不安がぐっと減ります。

子どもたちも「描けた!」という喜びを得やすく、図工が“得意教科”に変わっていくのです。

TOSSとのつながり——「技術を共有する文化」

TOSSが提唱した「授業技術の共有」という理念は、まさに酒井式にも通じます。

「一人の先生が生み出した“良い授業の型”を、みんなで学び、広めていく」

これは、教育界における知のオープンソース化とも言えます。

TOSSの教材研究会では、酒井式の描画シナリオを取り入れた授業研究も多く、「図工の法則化」という分野を確立しました。

授業づくりのヒントを共有し、実践を磨き合う。そこには、「教師が一人で悩まない仕組み」を作ろうとする共通の願いがあります。だからこそ私は若手の先生に勧めたいし、実際職場では話題にしています。

【教員の教養シリーズ:向山洋一と教育技術の法則化運動】

若手の先生へ——「最初の一歩」はマネからでいい

図工の授業は、自由度が高い分、迷いやすい教科です。

でも、最初から“創造性”を求めなくても大丈夫。まずは 「型をまねてみる」 ことが第一歩です。

酒井式のシナリオをそのまま使ってみる。その中で、子どもの個性が自然とにじみ出てくる——。

それが図工の面白さでもあります。

私自身は授業後、子どもたちが「また描きたい!」と言ってくれたとき、「あ、これでよかったんだ」と心から思えました。

おわりに——「図工が苦手な先生を救う技術」

酒井式描画法は、「図工の授業をどうすればいいか分からない」という先生を救う方法です。

それは、“誰でも成功できる授業技術”をシナリオ化したTOSSの精神を、図工の世界で形にした実践でもあります。

「子どもに成功体験を」「教師に安心感を」

その二つを両立させる酒井式は、まさに“教育技術の法則化”の延長線上にある授業法です。

授業準備に悩むすべての先生へ。酒井式描画法は、「図工が苦手」から「図工が楽しい」に変える力を持っています。ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがですか?

コメント