【40代教員の退職カウントダウン95:退職まで残り3年4ヶ月】

はじめに

前回の記事では、若手の先生に向けて「TOSSランド」という教材共有サイトを紹介しました。

【授業準備がつらい先生へ——TOSSランドを使って“教材研究の悩み”を軽くしよう】

このTOSSを立ち上げたのが、小学校教師・向山洋一(むこうやま よういち)さんです。

1980年代、向山さんは「教育技術の法則化運動」という大きな教育運動を起こし、日本中の教師たちに影響を与えました。2004年に採用された私も、先輩たちに倣って向山式授業にチャレンジしたものです。

向山式授業の良いところは、経験年数からくる「名人芸」ではなく、経験の浅い若手でも再現できる良い授業のやり方を提示してくれたことだと思います。

学べば学ぶほど、教材研究のコツがわかり、授業準備の時間を短縮できました。結果的に私自身のセルフ働き方改革となりました。

今回は、私が若手時代に学んだことをベースに、教育技術法則化運動の理念や活動、そして今の私たちが学べることを分かりやすく紹介します。毎日の授業に迷い困っている若手の先生のヒントになれば幸いです。

私は40代の小学校教務主任(担任兼務)で、2028年度末に退職予定です。

詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

1.法則化運動はどんな運動だったのか

法則化運動は、「良い授業のやり方を全国の教師で集めて共有しよう」という動きです。

始まったのは1984年。中心になったのは、当時東京の小学校で教えていた向山洋一さんでした。

向山さんは、現場で素晴らしい授業実践があっても、それが他の学校に伝わらないことに疑問を感じていました。

「どうすれば良い授業を、誰でも再現できる形にできるか」

——その問いから、法則化運動が始まりました。

2.4つの考え方(原理)

運動の中心には、次の4つの考え方がありました。

- 多様性の原理:授業のやり方は一つじゃない。いろいろな方法を集めよう。

- 連続性の原理:授業の技は完成形ではない。時代や子どもに合わせて進化させよう。

- 実証性の原理:うまくいった理由を「教材・発問・指示・結果」で記録しよう。

- 主体性の原理:その中から自分のクラスに合う方法を選ぶのは教師自身。

このように、「技術を共有し、検証して、よりよくしていく」という教師同士の実践的な学び合いが運動の核でした。

3.全国に広がった教師のネットワーク

1985年、明治図書から『法則化シリーズ』という本が出版されると、運動は一気に広まりました。

翌年には法則化運動を紹介する雑誌が創刊され、その中で「すぐに使える授業アイデア」が紹介されるようになります。

当時はSNSはもちろん、携帯電話もない時代です。授業の情報を共有する手段が限られていました。そんな中で、法則化運動は「教師同士がつながり、学び合う文化」を生み出しました。

全国各地にサークルができ、若手教師を中心に1,000を超えるグループが活動。「誰がやっても子どもができるようになる授業」の手法が数多く発表されました。

例えば、「跳び箱が跳べない子を跳べるようにする指導」や「漢字テストで満点を取れる工夫」など、結果が見える授業づくりが支持を集めました。

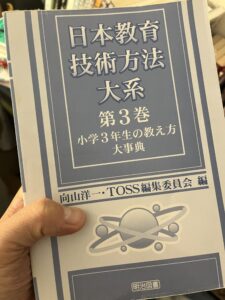

2001年、20年近く続いた運動は『日本教育技術方法大系』(全15巻)の出版をもって区切りを迎えます。「20世紀の教育技術をまとめ、21世紀へ渡す」という約束通り、運動は幕を下ろしました。

4.その後の展開 ― TOSSランドへ

解散後も、理念は「TOSS(Teachers’ Organization of Skill Sharing)」として受け継がれました。

TOSSは2008年にNPO法人となり、全国で700を超えるサークルが活動しています。

特に「TOSSランド」は、法則化運動の精神をネット時代に合った形で引き継いだもの。

全国の先生が授業プランを投稿・検索できるサイトで、若手教師の教材研究にも活用されています。👉 TOSSランドはこちら

また、1988年に作られた「日本教育技術学会」も現在も続いており、2022年には「向山洋一教育賞」が創設されました。今もなお、法則化運動の流れは教育界に息づいています。

5.法則化運動が残したもの

法則化運動が残した最大の成果は、「教育技術を共有する文化」を広めたことです。

それまで、授業のうまさは“名人芸”とされ、個人の経験に頼っていました。しかし法則化は、それを「誰でも再現できる形」に整理しました。

たとえば、

- 授業の過程を言葉で説明できるようにした

- 成功の理由をデータで示した

- 若手教師でも挑戦できる環境を作った

こうした概念は、今も教育現場の共通理解になっています。

6.批判と議論

一方で、法則化運動には「思想がない」「マニュアル的だ」との批判もありました。

「技術ばかりを重視して、子ども観が欠けているのではないか」という意見です。

法則化の授業では再現性を大切にしており、たとえば「この順番でこの発問をすれば良い」「もし意見が出なければ、こう補助発問をする」といった具体的な流れが示されています。この丁寧さが経験の浅い若手教員にとっては拠り所になりました。

ただ、こうした丁寧な手立てに対して、「子どもは一人ひとり違うのに、なぜ“法則通り”でうまくいくと思っているのか」と疑問を投げかける声もありました。

この批判に対して、向山氏は次のように答えています。

「できない子をできるようにする——それが最大の思想だ。」

つまり、法則化運動は冷たい“技術主義”ではなく、「一人も見捨てない教育」を形にしたものだったのです。そのために再現性にこだわったのでしょう。

確かに、一部には型をなぞるだけの実践もありましたが、それでも教師たちが成果を持ち寄り、互いに学び合う文化を築いた功績は大きいといえるでしょう。

7.今の若手教員にとっての学び

① 授業づくりのヒントが見つかる

法則化運動の実践は、授業の“引き出し”として今も役立ちます。

漢字、音読、計算、体育……多くの場面で、すぐ使える技が残されています。

② データで考える姿勢

授業の成否を感覚ではなく、「子どもの変化」という事実で見つめる。

この姿勢は、今でいうエビデンスに基づく教育(EBPM)に通じます。

③ 教師同士で育つ文化

法則化運動のサークル活動は、まさに“学び合う教師”の原点でした。

今の時代も、オンラインでもオフラインでも、仲間と実践を共有することが成長への近道です。

おわりに

教育技術の法則化運動は、単なる昔の運動ではありません。

「教師が知恵を持ち寄り、すべての子どもを伸ばす」という精神は、令和の今にも通じます。

授業に悩む若手の先生こそ、向山洋一の言葉を思い出してほしいです。

「教育は技術であり、そして愛である。」

この言葉が、あなたの明日の授業を少し軽やかにしてくれるかもしれません。

コメント