【40代教員の退職カウントダウン94:退職まで残り3年4ヶ月】

はじめに

教材研究に追われていませんか?

「今日の授業、どうしよう……」放課後、教室で教科書を開いたまま考え込む。そんな姿を、教務主任として日々目にします。

若手の先生ほど、毎日の授業準備に時間がかかりがちです。

単元の流れをつかむだけでも大変なのに、発問や板書、導入の工夫まで考えるとなると、気づけば夜遅くまで残っている——そんな光景は珍しくありません。

一方で、ベテランの先生ほど授業準備が「軽やか」に見えることがあります。

もちろん経験の差はありますが、もう一つ大きな違いは「授業案の引き出し」です。

良い実践を知っている先生ほど、短時間で授業を組み立てられます。

その“引き出し”を、誰でも簡単に増やせる仕組みがあります。

それが 「TOSS」 です。今回の記事では、若手の先生にタイパよく授業を作ってもらえるように「TOSS」を紹介したいと思います。

私は40代の小学校教務主任(担任兼務)。2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこちら→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

TOSSランドには授業案がたくさんあります

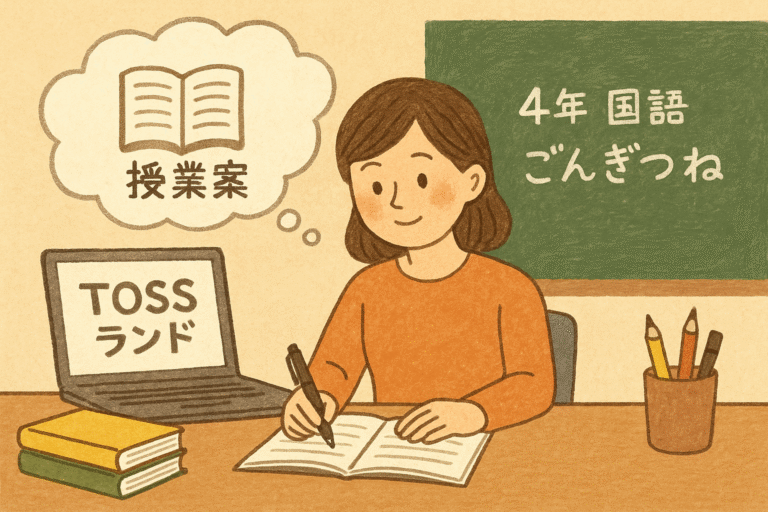

TOSSが運営するTOSSランドというWebサイトがあります。

TOSSランドのキャッチコピーは『明日の授業を5分で準備!指導案・授業コンテンツ共有サイト』です。

TOSSランドは、全国の先生が投稿した授業案・板書例・発問例・ワークシートなどを無料で検索・閲覧できる教育サイトです。

「光村図書 4年 ごんぎつね」「算数 割合」「道徳 友情」などと検索するだけで、実際に行われた授業の構成やワークシート、導入アイデアが一覧で表示されます。

教務主任の立場から見ても、これは教材研究の“共通言語”として非常に使えます。

たとえば若手の先生が「この単元の授業をどう進めればいいかわからない」と相談してきたとき、TOSSランドの授業案を一緒に見ながら話すと、「なるほど、こういう流れでやればいいんですね」と理解が早いです。

授業づくりをゼロから考える負担を減らし、他の先生の知恵を共有する文化をつくるツール。

それがTOSSランドの真価です。

TOSSとは何か——教育技術の共有組織

TOSSは、Teachers’ Organization of Skill Sharing(教育技術の共有組織)の略称です。

1980年代に教育者・向山洋一氏を中心に発足し、現在も全国に約700のサークルがあります。

理念は明快です。

「教育を技術として共有しよう」

「どの子も大切にされなければならない。一人の例外もなく。」

つまり、教育を「経験」や「センス」ではなく、「共有できる技術」として扱おうという考え方です。授業・板書・発問・教材研究を、教師一人の属人的な知識にとどめず、全国で共有・再現・改良する仕組みを作ろうとしたのがTOSSです。

合わせて読みたい:『若手の先生の教材研究応援シリーズ』

【教材研究をタイパよく進める!若手教員におすすめの効率的な方法3選】

【教員向けChatGPT活用プロンプト集|授業・校務・研究で即使えるテンプレート】

代表的な教材や実践スタイル

TOSSが発展させた授業スタイルには、現場で即使える再現性があります。

- 向山型算数・国語授業 授業を「発問 → 指示 → 反応 → まとめ」の流れで整理し、テンポよく展開。 発問例が明確で、若手でも安定した授業が可能。

- あかねこ漢字スキル 1日1枚、達成感を感じやすい構成。多くの自治体で採用。

- 五色百人一首 学級の活気づくりにも使える教材。言葉への興味を育てる。

- TOSS教材.com/TOSSノート 授業プリントや指導ツールがそろうオンライン教材サイト。

教務主任の立場から見ても、これらの教材は若手の授業力向上に役立ちます。

また、若手同士で同じ教材・構成を共有することで、互いの授業を比べたり改善点を話し合ったりしやすくもできます。

向山洋一先生という人物

TOSSの創設者・向山洋一(むこうやま よういち)氏は、1943年東京都生まれ。

東京学芸大学卒業後、公立小学校教員として約30年勤めました。

彼の思想の核は、次の一言に集約されます。

「教育は技術である。」

理念や情熱に頼るのではなく、事実(子どもの反応)に基づいて授業を設計する。授業の成功要因を分析し、「誰がやっても成果を上げられる授業技術」として体系化しました。

この考え方は「教育技術の法則化運動」と呼ばれ、日本の授業研究文化に大きな影響を与えています。

著書には『教師修業十年』『授業の腕を上げる法則』『向山型授業の法則』などがあり、今もなお多くの教師に読まれ続けています。

私は毎日遅くまで教材研究をしていた新任の頃、当時の教務主任にTOSSを紹介してもらい、一生懸命勉強しました。

TOSSの成果と批判

TOSSの「教育技術の法則化運動」には賛否があります。

TOSSの成果

- 教師の授業力を理論的・体系的に高めた

- 若手が「再現可能な授業」を実現できるようにした

- 授業記録や教材研究の共有文化を広めた

批判もある

- 授業の標準化・マニュアル化につながる懸念

- 子どもの主体性が軽視されるという指摘

- 教材販売との関係性を懸念する声も

若い頃にTOSSを学び、教務主任となった今感じるのは、どちらの立場にも一理あるということです。

確かに、TOSSの方法を「そのまま」使えば、画一的な授業になる危険があります。

しかし、「技術の引き出し」として活用すれば、授業の安定感は格段に増します。

大切なのは、“技術に振り回されない”こと。TOSSの技術を土台にしながら、子どもの実態や学校の方針に合わせて調整する。

その「翻訳力」こそが、教務主任として若手に学んでほしい授業力です。

まとめ:TOSSランドを“先生の時間の味方”に

授業準備を短縮しつつ、授業の質を高めたい——それは誰もが抱える現場の課題です。

TOSSランドは、全国の先生たちの知恵を集約した“実践の図書館”。

授業案を丸ごとコピーするのではなく、先人の技術を自分の教室に合う形でアレンジする。

それが、忙しい現場の先生にとって最も現実的で効果的な教材研究の方法だと思います。

若手の先生が「授業準備が大変です」と口にするとき、多くの場合、“時間がない”のではなく、“手がかりがない”のだと感じます。

TOSSランドの授業案は、その手がかりになります。一人で悩まず、まずは他の先生の授業をのぞいてみましょう。

そこから学び、真似し、改良する——その過程こそが、教師としての成長そのものです。

コメント