【40代小学校教員の退職カウントダウン⑪:退職まで残り3年7ヶ月】

はじめに

最近はChatGPTをはじめとする生成AIが大きな話題になっていますよね。便利そうだけど、「仕事や学校で本当に使う必要があるの?」と疑問に思う先生も少なくないと思います。

実は私、、、使い倒しています!もはやチャットGPTがないと仕事ができません!

そして文部科学省もこの生成AIを、どんどん授業で使っていこうという方向に舵を切っています。

国が進めているリーディングDXやSociety 5.0の流れを知ると、生成AIは単なる流行ではなく「これからの教育を支える大事なツール」だと実感できます。

私はこの夏、東京に2泊3日日程でリーディングDXの研修に参加し、実際の学校の実践例を見聞きしてその面白さと未来感に感動してきました。

私は40代、小学校教員・教務主任(担任兼務)です。

3年半後の2028年度3月で正規教員を退職することを決めています。

【私が退職しようと決意した具体的経緯】

今日は教務主任らしく、生成AIを用いた授業のお話をしたいと思います。

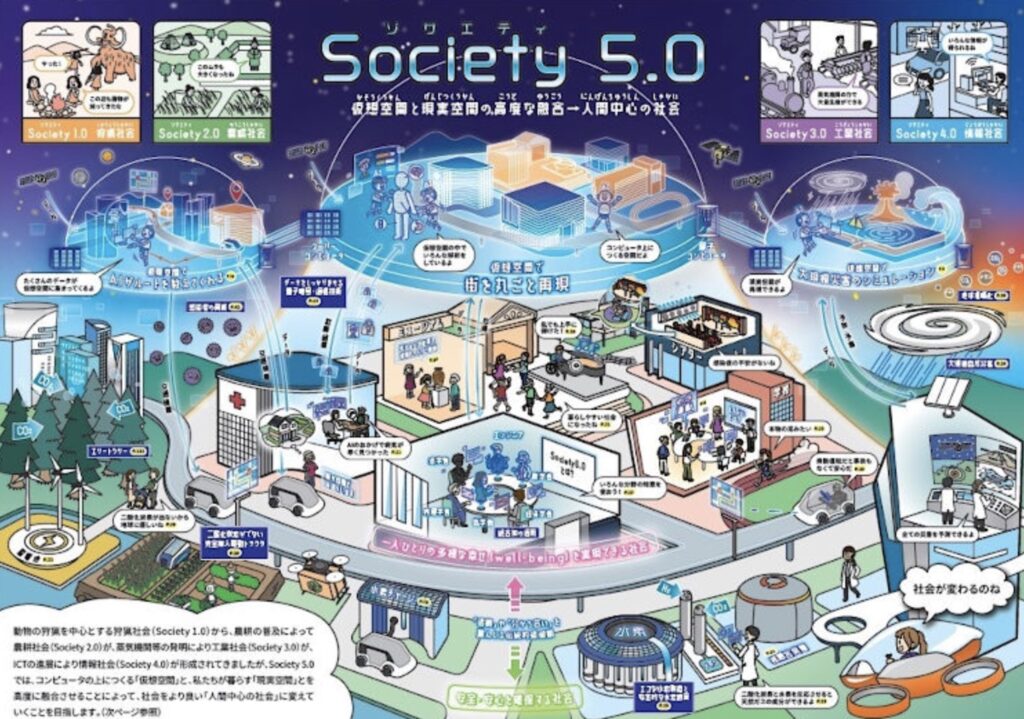

Society 5.0ってなに?

「Society 5.0」という言葉、耳にしたことはありますか?

簡単に言えば、AIやIoTといった技術を活用して、誰もがより安心して暮らせる“人間中心の社会”を目指す考え方です。今、日本という国は「Society 5.0の国」になろうと頑張っているのです。

Society 5.0 をもっと知りたいという方はこちらの本がおすすめです↓

特徴は大きく3つ

- デジタルと現実の融合:生活と情報が自然につながり、もっと便利に。

- 技術で課題解決:教育・医療・環境など、身近な問題をAIで解決。

- 人間中心の社会:技術が主役ではなく、人が技術を上手に使いこなす社会。

このSociety 5.0は未来の話ではなく、今現実に起こっている変化です。

実際、すでに帰宅する前にスマホでエアコンをつけたり、冷蔵庫の中身を確認して足りないものを調べたり、遠隔操作で手術をしたりしています。

教育だって、GIGAスクール構想が始まって、オンライン授業も現実になりましたね。

つまり「テクノロジーが子どもたちの未来を奪う」のではなく、「人が技術を使って生きやすくする」という発想、それがSociety 5.0なんです。

そしてSociety 5.0の世界では学校の授業もAIによって大きく変わります。

なぜ授業に生成AIを?

1.AIと一緒に考える力が必要だから

AIはこれからの社会で“パートナー”のような存在になります。

チャットGPTを使っている人ならわかると思いますが、もはやほぼ人間です。ドラえもんは夢物語でなく、数年以内にできるでしょう。

授業でAIを使うことで、子どもたちはAIとの付き合い方を自然に鍛えられます。

2.一人ひとりに合った学びを助けるから

全員同じペースで学ぶ従来型授業では届かない部分もあります。

生成AIなら、理解度や関心に応じて学びを後押ししてくれる可能性があります。

教室内の全ての子どもが、自分のペースと学力にあった自由進度学習は、今の一斉授業では無理ですが、生成AIとの相性は抜群です。

3.情報を活かす力が育つから

情報があふれる今の社会で、「何を選んでどう使うか」を考える力は欠かせません。

生成AIを活用することで、その力を実体験として育てられます。

文部科学省が進めるリーディングDX構想のパイロット校に指定された学校の子どもたちはすでに生成AIやデジタル教材とすっかりお友達です。

私が衝撃を受けた「学習支援モード」

正直に言います。私は教師として、ChatGPTの「学習支援モード」に強烈な衝撃を受けました。

この夏、6年生の姪っ子が「なぜ弥生時代になると戦いが増えたのか?」を学習支援モードで学んでいる様子を動画で撮りました。

たった2分のやりとりでしたが、私は愕然としました。よければ姪っ子が操作する画面をご覧ください。

- 子どもの疑問に合わせて、テンポよくわかりやすく解説する

- 難しい言葉を避け、例を挙げながら理解を助ける

- 子どもの反応に応じて質問の仕方を変える

「教師はもう必要ないのでは?」とすら思わせる破壊力がありませんか?

でも同時に、これは「教師の可能性を広げるツール」だとも確信しました。

「ドラえもんが生まれるのはまだ先だろう」と思っていたら、とんでもない。

ドラえもん誕生は夢物語ではなく、もう子どもたちの手が届くところまで来ていると肌で感じています。

「禁止」ではなく「どう使うか」を指導する

生成AIには確かにリスクもあります。だからといって禁止してしまうのは現実的ではありません。

2年前、私が中学3年生を担当していたときのこと。

社会科授業で1200字のレポート課題を出した際に、生成AIを使った生徒が正直に手を挙げてくれました。なんとそのレポートは私でも見抜けないほど自然なもので、評価も高いものばかり。しかも彼らは「もっとリアリティを出すために、わざと漢字を間違えてもらった」とAIに指示していたのです。

つまり、子どもたちはすでに工夫しながら生成AIを使っています。禁止したところで、裏で使われてしまうのが現実です。

だからこそ、教師がすべきことは「禁止」ではなく「正しい使い方を指導する」ことです。

教師こそ積極的に使ってみよう!

生成AIはもう生活に深く入り込んでいます。スマホと同じです。

そして、生成AIは「学力」という概念そのものを揺さぶっています。ChatGPTは司法試験に合格できるほどの知識を持ち、いつでもどこでも子どもたちの隣にいる存在です。

そんな時代に、従来通り「知識を伝える授業」だけをしていたら、本当に無駄になってしまうかもしれません。

だからこそ、まずは教師自身が積極的に使ってみることが大切です。

まとめ

もしかしたら近い将来、ドラえもんのような存在が子どもの隣に座っているかもしれません。

でも、それは教師を不要にするのではなく、「教師がもっと人間らしい教育に集中できる時代」を連れてきてくれるのだと、私は思います。

生成AIを授業に取り入れることは「流行」ではなく、これからの社会に必要な力を育てるための大事な一歩です。

大切なのは、先生自身がまず試してみること。

子どもたちと一緒に考え、工夫しながら使っていくことで、新しい教育の形が見えてきます。

私は正規教員こそ、3年半後に退職するつもりですが、その後もサイドFIREの考え元に非常勤講師などで学校教育と関わっていきたいと思っています。

生成AI時代の教育を一緒に考えていきましょう!私も教務主任として興味深い実践等があればこのブログで発信していきたいと思います。

教育の未来!?AIについて考えるシリーズ

「教員向けChatGPT活用プロンプト集|授業・校務・研究で即使えるテンプレート」

「教材研究をタイパよく進める!若手教員におすすめの効率的な方法」

「AI時代の教師像とは?リーディングDX時代に教員が読むべきおすすめ本3選」

「先生の時間がないを解決!AIアシスタント「NotebookLM」で業務効率化」

コメント