【40代教員の退職カウントダウン85:退職まで残り3年5ヶ月】

はじめに ― 「教員には関係ない」と思っていませんか?

「確定申告って、自営業の人がやるやつでしょ?」

そう思っている教員は多いのではないでしょうか。

たしかに、私たち公務員は基本的に年末調整で税金の計算が完結することが多いです。

しかし、実際には――

- 部活動指導員として報酬をもらった

- ふるさと納税を6自治体以上に行った

- 教育委員会の許可のもと、授業実践などを書籍にまとめて販売した

- 年度途中退職の予定がある

- 将来は退職後に個人事業(例:ペットシッターなど)を始めたい

こうしたケースでは、確定申告が必要になります。

私自身、ふるさと納税と部活動指導員の報酬を申告したときは、知識がなかったため思った以上に手間取りました。さらに、妻がペットシッターを開業した際は、青色申告・e-Taxの壁に直面。

教員夫婦として税金の仕組みを理解していなかったことを痛感しました。

今回はその実体験を交えながら、年末調整について取り上げた前回の記事の続編として「教員でも知っておきたい確定申告の基本」を整理します。

【言われるままに書いていませんか?|教員が知るべき年末調整の意味と税金の考え方】

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得と、それにかかる税金を自分で計算して国に報告する手続きのことです。

大学出てからすぐに教員になった人は実感がないかもしれませんが、日本では「所得税」は、自分で申告して納める“自己申告制度”になっています。

本来、納税者自身が自分の収入や控除を計算し、税額を確定して国に納める仕組みです。

ただし、会社員や公務員のように雇われて働く人は、勤務先が毎月の給料から“仮の所得税”を天引き(源泉徴収)し、年末にまとめて調整してくれるので、自分で申告する機会がほとんどありません。

つまり、確定申告は「本来、すべての人が行うべき手続き」であり、我々教員は年末調整によってそれを代行してもらっているに過ぎないのです。

年末調整と確定申告のちがい

| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |

|---|---|---|

| 手続きする人 | 勤務先(自治体など) | 自分自身 |

| 対象者 | 給与所得者(教員など) | 自営業、副収入あり、控除申請ありなど |

| 内容 | 所得税の過不足を勤務先が調整 | すべての所得・控除を自分で計算・申告 |

| タイミング | 年末(12月ごろ) | 翌年2月中旬〜3月中旬 |

| 提出先 | 勤務校の事務職員 → 自治体 | 税務署(e-Taxで送信可能) |

年末調整は「勤務先があなたの代わりに税金の確定作業をしてくれる制度」。

確定申告は「その作業を自分で行う制度」です。

つまり、事務職員さんが確定申告を“代理でやってくれている”ようなもの。

だからこそ、私たちは普段「確定申告が縁遠い」と感じているのです。

教員でも確定申告が必要になる主なケース

ただ、教員であっても確定申告が必要なケースは少なくありません。

特に、教育委員会の許可を得て副業を行っている先生は一定数いますし、仮想通貨や投資など、源泉徴収が行われない口座で利益を得ている先生も増えています。

こうした収入は、確定申告をしなければ「申告漏れ」や「脱税」とみなされる可能性があります。

意図せず法令違反になってしまうこともあるため、早めに確認しておくことが大切です。

| ケース | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 副収入(部活動指導員・原稿料など) | 年末調整されていない報酬がある場合 | 年間20万円超なら申告必須(住民税は別扱いに注意) |

| ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない/6自治体以上) | 寄附受領証明書で申告 | e-Taxで自動入力可、でも証明書は必ず保管 |

| 医療費控除・住宅ローン控除(初年度) | 税金が戻る可能性あり | 控除を受けるには申告が必要 |

| 途中退職・再就職なし | 年末調整されない年 | 前職の源泉徴収票を用意して自分で申告 |

| 退職後に個人事業を始めた | 例:ペットシッター、塾講師など | 事業開始届の提出を忘れずに |

| 仮想通貨等売買益がある | 雑所得・譲渡所得 | 取引履歴のダウンロードを忘れずに |

私たち夫婦が実際に戸惑ったこと

① 部活動指導員+ふるさと納税の申告

部活動指導員の報酬は「給与扱い」なのか「雑所得」なのかで入力欄が違い、最初は混乱しました。様々な手続きも初めてで、本当にこれであっているのか不安だった覚えがあります。

また、ふるさと納税の確定申告ではe-Taxで入力してみると意外とスムーズでしたが、慣れていないうちは寄附証明書の整理に時間を取られました。

【やらない理由が見つからない!教員こそふるさと納税を活用しよう】

② 妻のペットシッター開業と青色申告

妻がペットシッターを開業したとき、最初に苦労したのが経費の仕訳と帳簿のつけ方でした。

「青色申告特別控除」「e-Taxの設定」など、初耳の言葉ばかり。

それでも、クラウド会計ソフトとマイナポータル連携のおかげで、2年目からはかなり楽になりました。

税金の仕組みを知らないと「不安」ですが、学べば「安心」に変わります。ただ、教員は税金や確定申告について学ぶ機会はありませんよね。

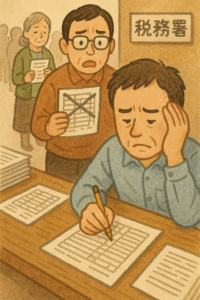

昔の確定申告と今 ― “手書き地獄”から“スマホ完結”へ

少し前まで、確定申告といえば――

- 何枚もの紙に手書きで記入

- 計算ミスで最初から書き直し

- 税務署の長蛇の列に並ぶ

……そんな“事務作業の象徴”でした。

ところが近年は電子化が進み、

- マイナポータル連携で源泉徴収票や医療費を自動入力

- スマホ1台で完結(マイナンバーカード+暗証番号)

- 紙の提出不要(画像アップでOK)

といった形で、手間が劇的に減りました。

はじめて確定申告をする教員でも、「今の仕組みなら意外とできる」と感じるはずです。

教員が確定申告を知るべき理由

- 部活動の地域意向や民間の副業解禁によって給与以外の所得が発生する場面は確実に増えている

- 税金を理解することは「働き方の選択肢を広げる」こと

- 副収入や退職後の活動に“税の知識”は欠かせない

「確定申告を知らない」は、これからの時代、損をするリスクでもあります。

普段税金の問題に直面しない教員こそ、“公務員マネーリテラシー”を身につけるべきだと思います。

まとめ ― 確定申告は「暮らしのリテラシー」の一つ

年末調整の機会に「確定申告」を学ぶことは、自分の働き方とお金の流れを見直すチャンスです。

面倒な事務作業ではなく、「自分の収入と税金の関係を理解する年に一度の棚卸し」。

教員でも、副収入・ふるさと納税・退職・開業など、確定申告が必要な場面は必ず訪れます。

そのとき慌てないために――今のうちから“税の仕組み”を教養として理解しておきたいものですね。

合わせて読みたい:税金について学ぼうシリーズ

【結局いくら払ってるの?40代教員が実例で解説する自分の支払った税金と社会保険料の総額】

【退職金にかかる税金を計算してみよう!教員向け完全ガイド】」

【言われるままに書いていませんか?|教員が知るべき年末調整の意味と税金の考え方】

コメント