【40代教員の退職カウントダウン88:退職まで残り3年5ヶ月】

はじめに

先日、日本初の女性総理大臣が誕生しました(2025年10月)。

高市総理大臣は、かつて安倍政権を支えた閣僚の一人であり、安倍元総理の後継者と評される存在です。

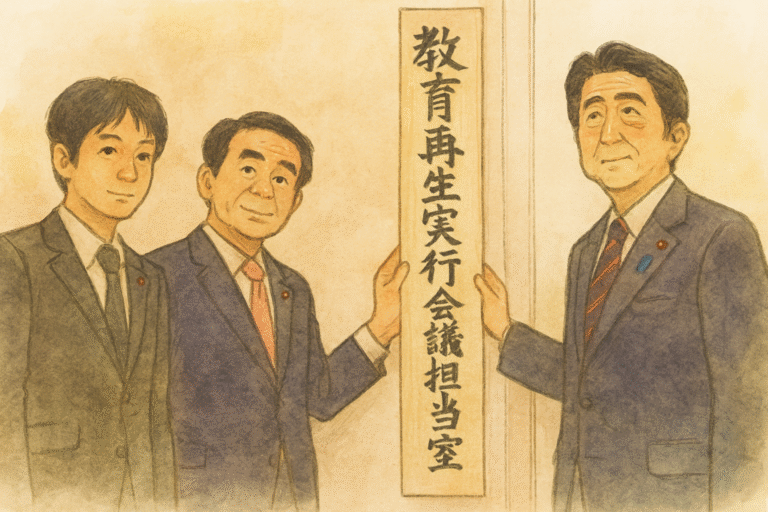

2006年の第一次安倍政権から、2020年まで続いた長期政権の間、日本の教育政策は大きな転換期を迎えました。

とくに「教員免許更新制度」「道徳の教科化」「教育基本法の改正」は、学校現場に直接的な影響を与えた施策として、多くの教員の記憶に残っていることでしょう。

本記事では、教員の教養シリーズとして、安倍政権下で行われた主要な教育改革を取り上げます。

その意義と課題を、賛否両方の視点から整理し、今後の教育政策を考える手がかりとします。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

合わせて読みたい:教員の教養シリーズ

【若い先生のための日教組入門 ― 歴史と現在をざっくり知ろう】

【教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説】

【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?——制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】

教育改革の理念と狙い

安倍政権が掲げた教育改革の根底には、次のような理念がありました。

- 教育再生による「国家の立て直し」 教育を「国の礎」と位置づけ、学力・規範意識・愛国心の再建を目指す。

- 成果主義・透明性の導入 教員や学校の成果を見える化し、教育の質を数値的に評価・改善する。

- 地方分権と責任の明確化 教育委員会制度改革などで、首長や教育長の責任を強め、政治主導の改革を進める。

これらは「教育の再生」をスローガンに、学力重視・道徳重視・教員の資質向上を三本柱として展開されました。

安倍政権による主な教育改革

| 政策名 | 実施・決定時期 | 概要 |

|---|---|---|

| 教育基本法改正 | 2006年(第一次安倍政権) | 「愛国心」「公共の精神」などを教育目標に明記。戦後初の全面改正。 |

| 教員免許更新制度の導入 | 2009年施行(2007年法改正) | 教員免許に10年の有効期限を設け、更新講習を義務化。※2022年に廃止。 |

| 道徳の教科化 | 小学校:2018年/中学校:2019年 | 「特別の教科 道徳」として位置づけ、記述中心の評価を導入。 |

| 全国学力・学習状況調査の恒常化 | 2007年〜 | 全国的な学力テストを毎年実施し、学力の「見える化」と改善を図る。 |

| 教育委員会制度改革 | 2014年 | 教育長を首長が任命する仕組みに変更。政治との連携・責任の明確化。 |

| 教科書検定基準の見直し | 2014年〜 | 政府見解や判例に基づく記述を求める方向へ。検定基準の明確化。 |

| 学習指導要領の改訂 | 2017年公示 | 「主体的・対話的で深い学び」を重視。いわゆる“脱ゆとり”の定着。 |

賛成の立場から見た評価

① 教育の“緩み”を引き締めた

バブル崩壊後の「ゆとり教育」時代に比べ、基礎学力や規範意識の低下が指摘されていました。

安倍政権の改革は、これに対して学力と規範の両面を立て直す意思を見せたという評価があります。

② 教育への責任を明確化

全国学力テストや免許更新制度など、学校や教員の成果を可視化したことで、教育現場に「責任」と「改善意識」を生んだという見方もあります。

教育委員会改革も「不透明な行政を首長がリードできるようにした」として、政治的リーダーシップを評価する声があります。

③ 教育の方向性を国家として示した

教育基本法の改正により、「どんな人間を育てたいのか」という国家ビジョンが明確化された。

戦後教育が「価値の空白」だったという保守層からは、道徳教科化などを含め「教育の軸を取り戻した」との肯定的な評価もあります。

反対・懸念の立場から見た指摘

① 政治の教育介入が強まった

教育基本法改正や教育委員会制度改革により、教育の独立性が損なわれたという懸念があります。

特に教科書検定では「政府見解に沿わない内容が排除される」として、表現の自由や教育の多様性への影響が指摘されました。

② 現場への負担と形骸化

教員免許更新制度や全国学力テストなどは、教員に新たな事務負担や精神的プレッシャーを与えました。

制度の目的が形だけになり、「本来の学び」より「制度対応」に時間を割く結果になったという批判も多くありました。

③ 教育格差の拡大

成果主義・競争原理の導入が、学校間・地域間の格差を広げたという指摘もあります。

特に学力テストの結果公表が「学校の序列化」を助長したとする声もあります。

④ 「愛国心」教育の政治利用

教育基本法改正や道徳の教科化に見られる「国を愛する態度」の強調が、政治的・思想的中立性を脅かすという批判も根強いです。

現場の実感:成果と課題の両面

現職教員の立場から見ても、安倍政権の教育改革は現場に緊張感をもたらした一方で、過剰な制度疲労も引き起こしました。

- 学力調査や評価制度によって、授業の質が上がった面もある。

- 一方で、数字や制度に追われ、子どもと向き合う時間が減ったという声もある。

- 道徳の教科化で「考える力」を育む授業も増えたが、評価方法は未だに模索状態。

つまり、理想と現実の間で現場が揺れてきた15年だったと言えるでしょう。

教育改革の総括

安倍政権の教育改革は、戦後教育の方向性を見直す一大転換でした。

その成果として「教育の方向性を明確化した」「学力・規範意識を再建した」と評価される一方で、

「政治主導による教育統制」「現場の疲弊」「多様性の軽視」といった課題も残しました。

結局のところ、教育は制度ではなく「人」で動きます。

どんな改革も、現場の教師が子どもに向き合い続ける限り、現実の教育は変わり続ける——。

そうした地道な努力をどう支えるかが、次の時代の課題ではないでしょうか。

まとめ

| 視点 | 賛成派の主張 | 反対派の主張 |

|---|---|---|

| 教育基本法改正 | 教育の軸を取り戻し、国家的価値観を明確にした。 | 政治による教育支配を強め、思想的中立性を損なった。 |

| 教員免許更新制度 | 教員の学び直しを促し、資質向上を制度的に担保した。 | 現場の負担が大きく、実効性に乏しかった。 |

| 道徳の教科化 | 規範意識を育て、心の教育を重視する流れを作った。 | 思想の押し付けや評価の困難さが指摘された。 |

| 全国学力テスト | 教育の質を可視化し、成果改善の指針を得た。 | 学校間格差や過度な競争を助長した。 |

| 教育委員会制度改革 | 首長主導により責任と判断を明確化した。 | 教育の独立性を失い、政治介入の余地を広げた。 |

おわりに

安倍政権の教育改革は、教育を「国の再生戦略」として位置づけた点で画期的でした。

ただし、その理想が現場にどこまで浸透したか、また理想の方向性は正しかったのか、は今も評価が分かれます。

教育に「国家の方向性」を求めるのか、それとも「個人の成長」を尊重するのか。

この二つのバランスをどうとるかこそ、今後の日本教育が問われるテーマです。

コメント