【40代教員の退職カウントダウン83:退職まで残り3年5ヶ月】

はじめに

学期末が近づくと、頭を悩ませる先生も多いのが「通知表」。私も教務主任として通知表の点検や作成に追われる大変な時期です。

実はこの通知表――全国共通ではなく、法律上の義務でもないことをご存じでしょうか?

今回は、通知表の法的な位置づけや評価の仕組み、さらに最近注目されている「通知表改革」の動きを、通知表の担当者である教務主任の現場目線でまとめてみました。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

通知表は義務じゃない?法的な位置づけを整理

まず驚くべきことに、通知表には国としての法的根拠はありません。

文部科学省も「通知表の作成・配付は校長の裁量によるもの」と明記しています。つまり通知表はその内容から体裁、そもそも配るかどうかまで学校裁量なのです。

一方で、児童指導要録は学校教育法施行規則により作成・保存が義務付けられた公簿です。

つまり――

- 指導要録:正式な記録(法的義務あり)

- 通知表:家庭への連絡文書(法的義務なし)

この違いを知らない保護者や若手教員も多いですが、通知表は“学校が便宜的に作っている連絡ツール”に過ぎません。

通知表の形式や配付回数は学校の判断で変えられる、つまり働き方改革が可能な仕事の一つであるということです。

通知表と指導要録の関係

通知表は、指導要録に記載された評価を保護者にも分かりやすく伝えるための文書です。

つまり、要録が「公式のデータベース」だとしたら、通知表は「要約版パンフレット」。

たとえば要録に「思考・判断・表現:A」とあっても、通知表では「よく考え、自分の意見を発表する力がつきました。」といった形で表現されます。子どもたちの頑張りや成果を保護者にわかりやすく伝える程度のものと解釈できます。したがって、通知表データも保存義務等はありません。

学力・行動・所見の評価基準(現在の標準形)

多くの自治体では、学習指導要領で定められた3観点に沿って評価します。

- 知識・技能

- 思考・判断・表現

- 主体的に学習に取り組む態度

表示は◎○△やA・B・Cなど、自治体や学校でさまざま。

いずれも絶対評価(他児童との比較ではなく、到達度評価)が基本です。

行動の記録については、文科省が示す10項目(例:責任感、思いやり、公共心など)をベースに、

◎印や○印で表す学校が多く見られます。

道徳はなぜ数値を付けないのか

「特別の教科 道徳」は、数値・段階での評価を行わず、記述式で評価することとされています。

これは「内面の成長を序列化しない」という方針によるものです。

通知表には、たとえば次のような所見が書かれます。

「友達の考えを聞いて、自分の行動を振り返る姿が見られました」。

「学んだことを日常生活で生かそうとしています。」

つまり道徳では、「結果」よりも「気づき」や「変化」を重視しています。

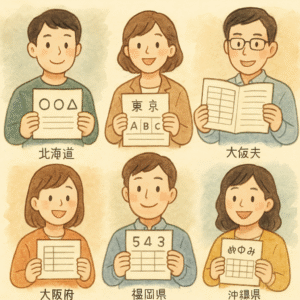

都道府県別:通知表の扱いと特色

北海道

◎○△の3段階評価が多く、観点別の評価を重視。

札幌市では通知表を年1回に減らす動きもあり、教員負担軽減を意識した改革が進んでいます。

東京都

小学校3年生以上は3段階評価(A・B・C)が標準。

観点別評価を取り入れる区もあり、行動の記録は◎○△方式。

道徳は文章記述のみ。

愛知県

通知表の様式は学校裁量が大きいのが特徴。

同じ市内でも「あゆみ」の形式や所見欄の有無が異なります。

行動の記録は文科省10項目をもとに、○印方式が一般的です。

大阪府

大阪市では低学年=3段階/高学年=5段階のハイブリッド方式。

中学校の5段階評価へのスムーズな接続を意識した改革です。

道徳は記述のみ。

福岡県

飯塚市では2024年度から5・6年生のみ5段階評価を導入。

「小中接続」と「学習意欲の可視化」を目的とした試みです。

沖縄県

伝統的に「あゆみ」を配付してきましたが、うるま市立赤道小では通知表を廃止。

代わりに「個票」で単元ごとの学習到達度を可視化。

児童自身が学習を振り返る“自己評価型”へと進化しています。

通知表改革の波――“評価”から“対話”へ

近年、全国で通知表の見直し=「通知表改革」が進んでいます。

背景には、次の3つの流れがあります。

- 教員の働き方改革:学期末の記述作業を減らす(札幌市など)

- 学習評価の個別化:数値ではなく形成的評価へ(沖縄・愛知など)

- 自己評価・振り返りの重視:児童が自分の成長を見つめる仕組みへ

実際、通知表を「年1回配付」や「簡略化」する学校は増加傾向にあります。

また、デジタルポートフォリオ(Google Classroomやロイロノートなど)で

日々の学びを記録→保護者が随時閲覧できる形も広がっています。

学校で進めるための実務チェックリスト

- 校長裁量で通知表の様式・回数を見直す

- 校内で評価観点と表記ルールを統一

- 保護者説明文(学校だより・懇談資料)を整備

- 所見欄を削減し、対話(面談・ポートフォリオ共有)で補う

- デジタル化(Forms・スプレッドシート)で効率化

まとめ――通知表は「序列」ではなく「成長の記録」

通知表は、もともと「成績表」ではなく「成長の記録」。

法律で義務付けられたものではないからこそ、学校が自由に設計できる領域です。

時代は「評価」から「対話」へ。

数字や記号よりも、子どもの変化をどう伝えるかが、これからの通知表づくりの核心になりそうです。

コメント