【40代教員の退職カウントダウン75:退職まで残り3年5ヶ月】

はじめに

校長面接の際に「教員免許の種類教えて」と言われ困ったことはありませんか?

これから教員を目指している人は「教員免許に種類なんてあるの?」と思ったかもしれませんね。

「教員免許」と聞くと、ひとつの資格のように思われがちですが、実際には校種ごとの種類と学歴・単位数による階層(種別)が存在します。

以前の記事で、教員免許を活用した転職活動について解説しましたが、現職教員であっても、「自分の免許が一種か専修か」を正確に把握していない人は少なくありません。

そこでこの記事では、教員免許の種類と階層をわかりやすく整理し、特に上位免許である専修免許状を取得するメリットにも焦点を当てて解説します。

私は、小学校教諭一種免許状と中学校教諭一種免許状を持った40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職予定です。

詳しくはこの記事をどうぞ→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

教員免許の取得についてはこちらで解説しました↓

【HOW TO 教員免許の取り方 〜教員免許が取得できる6つのルートを徹底比較〜】

1. 教員免許の種類(校種別)

教員免許は「どの学校で」「どんな教科を教えるか」によって区分されます。

小学校においては広く満遍ない教養と生活指導力が、その他の校種には自教科や支援教育、養護指導への高い専門性が求められます。

| 校種 | 免許の正式名称 | 指導内容・特徴 |

|---|---|---|

| 小学校 | 小学校教諭免許状 | 原則として全教科を担任して指導。幅広い教養と学級経営力が求められる。 |

| 中学校 | 中学校教諭免許状 | 特定教科(国語・数学・英語など)を専門に指導。大学での専攻や取得単位が関係。 |

| 高等学校 | 高等学校教諭免許状 | 特定教科をより専門的に指導。進路・受験指導の比重が高い。 |

| 特別支援学校 | 特別支援学校教諭免許状 | 障害特性に応じた個別・小集団の教育支援を実施。自立活動等の専門性が必要。 |

| 養護教諭 | 養護教諭免許状 | 保健室を拠点に児童生徒の健康管理・メンタル支援・保健教育を担当。 |

2. 教員免許の階層(1種・2種・専修)

免許の「階層」は学歴や取得単位によって異なります。

| 種別 | 主な取得ルート | 特徴・留意点 |

|---|---|---|

| 二種免許状 | 短期大学(2年制)卒業程度 | 必要単位が少なめ。採用でやや不利になる場合あり。一種への上進(単位追加)を選ぶ人も。 |

| 一種免許状 | 四年制大学卒業程度 | 標準的な免許。公立校教員採用試験の基本資格。幅広い教職・教科の学修が前提。 |

| 専修免許状 | 大学院(修士課程)修了 | 上位免許。高度な専門性の証明。自治体によっては昇任・研修・号給で有利な場合あり。 |

例えば小学校教諭なら、

- 短大卒 → 二種免許状

- 大学卒 → 一種免許状

- 大学院修了 → 専修免許状

免許の等級が異なっても、教えられる学年や教科の範囲は同じです。

つまり、採用後は校内人事で特別な優遇や権限の差があるわけではありません。

実際、私自身も職員室の中で、どの先生が専修免許状で、どの先生が二種免許状をお持ちなのかを意識したことはありません。

しかし、専修免許は「教育の専門職としての質」を高めた証明として扱われるため、キャリア形成上のメリットがあります。

3. 専修免許を取得するメリット

(1)昇任・昇給で有利になることがある

自治体によっては、専修免許を持つ教員を昇任(主任・指導教諭・管理職)時に優遇したり、俸給号給で加算するケースもあります。

修士課程での学びを経た“教育の専門職”として評価されるため、採用や研修、昇進などの場面でアピールポイントになります。

校長先生の管理する人事資料には免許状の種類が明記されているため、管理職の先生方は把握しています。詳しい運用は明らかではありませんが、昇進や校長推薦の際に参考資料として活用されている可能性もあります。

(2)専門性を深め、研究的視点を得られる

大学院での学びでは、教育心理学・発達支援・カリキュラムデザインなどを体系的に研究します。

現場でこれまで直感的に行っていた指導を、理論的に分析し改善する力が身につくことで、授業改善や支援実践の質が大きく向上する可能性があります。

さらに、そうした知見をもとに同僚へ助言したり、校内の研究をリードしたりすることも期待できます。

(3)教育委員会や研修講師、大学教員への道が開ける

教育委員会の指導主事、附属学校の研究主任、大学の非常勤講師など、教育行政・研究職へのキャリア展開を考える場合、専修免許は有利です。

実際に、一部の自治体では「専修免許所持」が上位研修や管理職登用の条件に含まれている場合があります。

(4)通信制大学院でも取得可能

近年では、通信制大学院(例:佛教大学・明星大学など)でも働きながら専修免許を取得できます。昇進のためだけでなく、自分の専門性を高めるための学び直しで取得される先生もいました。

スクーリングやレポート中心のカリキュラムが整備され、現職教員の再学習手段として人気が高まっています。

4. 教員免許の有効期限と更新制度の廃止

現場で非常に評判の悪かった教員免許更新制度は、2009年に導入されたものの、2022年7月に廃止されました。

その後は、各自治体が実施する定期研修制度に置き換わっています。

一度取得した免許は生涯有効になり、社会人やブランクのある教員にとっても再挑戦しやすくなりました。

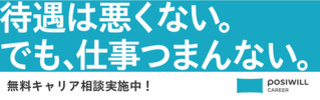

5.教員免許を使った転職

教員免許が転職市場でどのように活用できるかはこちらの記事で解説しています↓

合わせて読みたい:教員の教養シリーズ『教員免許』

【HOW TO 教員免許の取り方 〜教員免許が取得できる6つのルートを徹底比較〜】

【教員資格認定試験とは?社会人でも教員免許が取れる“もうひとつの道”を徹底解説】

【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】

6. まとめ|免許の「格」よりも「学びの継続」が大切

教員免許には、『校種別の種類』と『等級(種別)』という2つの仕組みがあります。

どの免許でも教える内容に差はありませんが、専修免許は“高度な専門性を持つ教員”であることの証しと捉える管理職の先生もいます。今後のキャリアアップにおいても、一つの強みとなるでしょう。

一方で、二種免許状を持つ先生の指導力が劣るということは決してありません。

私が新任の頃に学年主任として多くのことを教えてくださった先生は二種免許状の方でした。退職されて久しい今でも交流があり、尊敬する先生の一人です。

現場で痛感するのは、免許の“格”よりも、教師としての人間力と学び続ける姿勢こそが何より大切だということです。

コメント