【40代教員の退職カウントダウン73:退職まで残り3年5ヶ月】

はじめに

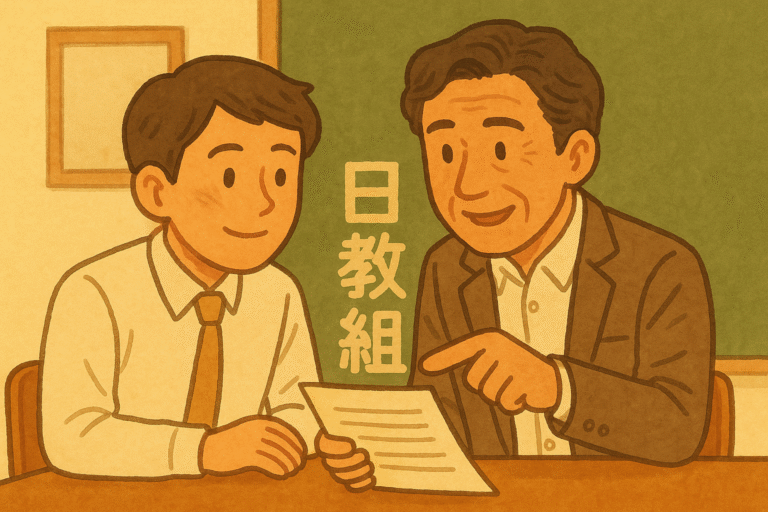

先日、職場の新人さんに「日教組って何ですか?入ったほうがいいですか?」と聞かれました。

私自身は積極的に活動しているわけではありませんが、一応所属しています。

私は40代小学校教務主任(担任兼務)、2028年度末に正規教員を退職する予定です。

詳しくはこちらの記事から→【私が退職しようと決意した具体的経緯】

その新任さんには「簡単に歴史と今の活動を教えてあげるから、入るかどうかは自分で判断するといいよ」と伝えました。

若い先生の中には、日本教職員組合(日教組)の存在を知らない方も多いでしょう。また、日教組が実際にどんな組織で、どんなことをしてきたのかを詳しく説明できる人はさらに少ないかもしれません。

この記事では、私が新任さんに伝えた内容をベースに、日教組の歴史と現在の姿をざっくりとまとめます。称賛でも批判でもなく、「教員としての教養」として知っておくための記事です。

※本記事は日教組への加入・脱退を推奨するものではありません。

合わせて読みたい:教員の教養シリーズ

【安倍政権の教育改革を振り返る──理念・成果・課題を中立的に整理する】

【教育基本法の改正って何だったの?──若手の先生にわかりやすく解説】

【教員免許更新制度はなぜ廃止されたのか?——制度が生まれた理由と、現場が感じた限界】

【道徳の教科化とは?──教務主任が語る背景・目的・現場の実感】

戦後に生まれた日教組

日教組は1947年、戦後の教育改革のさなかに誕生しました。

当時の日本の教育は「軍国主義から民主主義へ」と大きく舵を切る転換期。

「教え子を再び戦場に送るな」という有名なスローガンに象徴されるように、戦争体験を踏まえて「平和教育」を強く打ち出しました。

大きな力を持った時代

1950〜70年代前半、日教組は全国の教員の約8割を組織する巨大な団体に成長します。

教育政策や労働条件の改善を求めて積極的に活動し、時にはストライキも行いました。

代表的な運動としては以下のようなものがあります。

- 勤務評定反対闘争:教員の能力を数値で評価する「勤務評定」に反発し、激しい反対運動を展開。

- 国旗・国歌の扱いをめぐる議論:学校行事での国旗掲揚・国歌斉唱の強制に反対する動き。

- 成田闘争:成田空港建設反対運動を支援し、「平和と民主主義」の立場から住民運動と連携。機動隊とぶつかり合うこともありました。

これらの活動は、教育の自由や労働環境を守る意義を持つ一方で、政治的な側面が強まりすぎたとして社会から批判されることもありました。

協調路線へ、そして現在

1990年代以降、日教組は「対立」から「協調」へと方向転換します。

現在は、政策提言や教育研究、働き方改革の推進など、現場に寄り添った活動が中心です。

たとえば以下のようなテーマに力を入れています。

- 少人数学級の推進

- 教員の長時間労働の是正

- 教職員定数の改善

しかし、2024年度の組織率は18.8%と過去最低。特に若手の教員の間では「組合に入らない」という選択も増えています。私の勤める自治体でも、若年層に下がるに従って組織立は低くなっているような気がします。

政治との関わり

日教組は、教育政策に影響を与える手段として政治参加も行っています。

その一つが教員系国会議員の擁立です。

日教組は国政選挙で特定の候補者を組織内候補として擁立し、組織的な応援を行っています。

先生方の中にも、組合所属の先生から「⚪︎⚪︎さんに投票をお願いします」と電話がかかってきた人がいるのではないでしょうか。

組織内候補の主な特徴

- 所属政党: 主に立憲民主党から立候補します。これは、日教組が加盟する日本労働組合総連合会が、立憲民主党を支持政党としているためです。

- 選出過程: 日教組の全国組織である「日本民主教育政治連盟」が、候補者の選定と推薦を行います。

- 選挙区: 参議院選挙の比例代表区で立候補することが多く、組織票の結集を図ります。

- 活動分野: 国会では、教職員の待遇改善、学校の働き方改革、教育制度、平和問題などを中心に活動します。

実際に今の国会議員にも教員組合の組織内候補として当選した議員が複数います。

日教組の成果

批判や賛否はあるものの、日教組が果たしてきた成果も確かに存在します。

- 産休中の代替教員配置の実現

- 無償教科書制度の実現に貢献

- 東日本大震災などでの教育ボランティア活動

こうした取り組みは、子どもや教員の学びの環境を整える一助となってきました。

また、長年日教組が反対してきた「教員の勤務評価」が近年ついに導入されたのは、日教組の組織率からくる影響力の低下と無関係ではないかもしれません。

直面する課題

現代の日教組が抱える主な課題は「組織率の低下」と「働き方改革への実効性」です。

- 組織率が下がることで政策提言の影響力が弱まっている

- 教員不足や長時間労働といった現場課題への実現的アプローチが求められている

これらにどう対応していくかが、日教組の今後の鍵となるでしょう。

おわりに

日教組は戦後教育の中で、時に賛否を呼びながらも大きな役割を果たしてきました。

私の職場の新任さんも含めた若い先生方にとって、「今すぐ日教組への入会や脱退を決めなければならい」という話題ではないでしょう。

それでも、「なぜ生まれ、どんな歩みを経てきたのか」を知っておくことは、教育制度や教員の働き方を考えるうえで欠かせない教養です。

これをきっかけに、良くも悪くも教育現場を支えてきた仕組みの一つとして、日教組を客観的に捉えてみてください。

コメント